ミステリの女王アガサ・クリスティ(1890~1976)は、イングランド南西部デヴォン州の海浜リゾート地トーキーTorquayにある、アッシュフォードAshfordというヴィクトリア調の邸宅で生まれ育ちました。また、1938年にはトーキー近く[1]南約9マイルで子供の頃から気に入っていたグリーンウェイハウスGreenway House[2]テレビシリーズ名探偵ポワロの「死者のあやまち」”Dead Man’s Folly”ではナッス屋敷Nasse Houseとして撮影に使われたを別荘として購入し、休日を家族と過ごします。そのため、アガサの作品には、トーキーを含めたデヴォンやコーンウォール、サマセットといった南西イングランドの光景がたくさん登場し、グリーンウェイのような瀟洒な邸宅で発生した事件を中心に推理劇が繰り広げられることも多いのです。

さらに彼女はバグダッドで、考古学者のマックス・マローワンと出会いその後再婚。中東各地の発掘遠征に同行した経験から「メソポタミヤの殺人」”Murder in Mesopotamia”、「ナイルに死す」”Death on the Nile”、「死との約束」”Appointment with Death”、「バグダッドの秘密」”They Came to Baghdad”などの長編や「パーカー・パイン登場」”Parker Pyne Investigates”をはじめとする短編でも数多くの作品が中東を舞台にしています。また、「死が最後にやってくる」”Death Comes as the End”と戯曲の「アクナーテン」”Akhnaton”は古代エジプトの物語です。蛇足ですが、小生の大学の卒論のテーマは「イクナトン(アクナーテン)の宗教改革」についてでした。

アガサの作品には、イングランドのその時代を反映して階級意識や外国人への偏見、地方の町や村の閉鎖性、排他性が色濃く出ています。おそらく当時は日本も同じだったでしょうし、余所者や異質なものへの差別意識や過小評価は少なからずあったと思います。なので、小国ベルギーから来た気障な小男や片田舎に住む編み物好きの老婆が、苦境に陥った警察を差し置いて見事に事件を解決していく痛快さも魅力となっているのかも知れません。

このブログの他の記事でも紹介していますが、多くのミステリ作家が使う手法のひとつにレッドヘリングred herringというものがあります。もとの意味は燻製のニシン。日本ではあまり馴染みがないですが、イギリスやアイルランドでは背開きにしたニシンを塩漬けにしてから燻製するのは一般的です。全体が赤茶色になるのでレッドヘリング。これは、キッパーkipperの名で朝食メニューの定番でもあります。昔、猟犬の訓練のために、燻製ニシンの強い匂いを獲物とは別方向へつけて惑わせました。そこから、注意をそらしたり、関係のない話をしたり、おとりを使ったりすることを意味する言葉になったのです。つまり、いかにも重要そうに見えるのに実は無関係な情報を紛れこませ、読者を間違った推理へ導くやり方。クリスティはこれが非常に巧みですね。でも、それだけではなくちゃんと真犯人へたどり着くための手掛かりも散らしてあります。それがいまだに世界中の人々に愛される理由ともいえるでしょう。

エルキュール・ポアロもミス・マープルも登場しないスタンドアロン作品の中から、個人的に好きなものをいくつかご紹介します。(内容は早川書房版をベースにしています)

※( )内は本国での刊行年

◆検察側の証人The Witness for the Prosecution(1933年)

当初は短編小説として書かれ、その後戯曲化されたものです。現在は小説版は短編集「死の猟犬」”The Hound of Death”に収録されていて、単独で発売されているのは戯曲、つまり劇場などの舞台用の台本なので、舞台装置や役者の仕草が細かく描かれています。戯曲のほうが少し読みにくいかも知れませんが、小説とは異なるラストになっていることもあって、別作品として両方読むのがおすすめ。ほとんどが弁護士事務所と法廷でのやり取りです。

ここでは小説版のご紹介を。

お金持ちの未亡人エミリー・フレンチが殺され、懇意にしていた青年レナード・ヴォールが殺人の罪で起訴されます。エミリーの家政婦の目撃証言があることに加え、エミリーはレナードに全財産を相続させるという遺言書を書いていたのです。弁護を引き受けることになった事務弁護士[3]法廷弁護士とは別に法律事務を扱う弁護士メイハーンは、彼と話すうちに彼の無実を信じるようになりました。そこでメイハーンはレナードの妻でオーストリア国籍のロメインを証人にしようとします。ところが、何故か彼女はレナードを憎んでいるうえに、本国に別の夫がいると言い出す始末。そして、ロメインは法廷で弁護側ではなく検察側の証人として法廷に立ち、レナードに不利な証言を行いました。さて、レナードはこのまま有罪となってしまうのか、ロメインの真意やいかに。驚きの結末です。

この舞台はロンドンでもニューヨークでも大好評となり、ハリウッドで映画化されました。日本でも「情婦」という邦題で1958年に公開されています。なんと監督はビリー・ワイルダー、主演のレナード役がタイロン・パワーでロメイン(映画内ではクリスティーヌ)がマレーネ・ディートリッヒという豪華な顔ぶれです。衝撃的な結末なので、映画の本編終了後クレジットタイトルが流れるタイミングで、この映画をまだ観ていない人には内容を教えないでください的なアナウンスがされたとか。2016年にはBBCでドラマ化されました。基本は小説版の原作に忠実ですが、後日談的なものも加えて膨らませた内容になっていてとても面白いです。弁護士のメイヒュー(メイハーン)役はトビー・ジョーンズ。ドラマシリーズ「名探偵ポワロ」の「オリエント急行の殺人(2010年)」では悪役ラチェットを演じました。

◆終わりなき夜に生まれつくEndless Night(1967年)

タイトルは、エピグラフ(題辞)に引用された19世紀の詩人ウィリアム・ブレイクの”Auguries of Innocence”「無垢の予兆」の中から取られています。

Every Night and every Morn

毎夜、毎朝

Some to Misery are born.

不幸のために生まれる者がいる

Every Morn and every Night

毎朝、毎夜

Some are born to Sweet Delight,

甘い歓喜のために生まれる者がいる

Some are born to Sweet Delight,

甘い歓喜のために生まれる者もいれば

Some are born to Endless Night,

終わりなき夜のために生まれる者もいる

(拙訳)

最後まで読むと意味がわかるかも。

これは全編、主人公のマイク・ロジャースによる一人称のかたちで描かれた物語。様々な仕事を転々としている風来坊のようなマイクは、いつか友人の建築家ルドルフ・サントニックスの設計による家に住みたいと願っています。彼が一目見て気に入り、憧れている場所は海を見下ろす風光明媚なジプシーが丘Gipsy’s Acre。しかし、そこには地名の由来となるジプシーの呪いの伝説があります。彼はここで出会ったアメリカの大富豪の娘エリー・グットマンと意気投合し、恋をして、やがて結婚することに。でもマイクは、エリーの身の回りの世話をするドイツ人の同居人グレタが気に入らないようです。そうはいっても二人は仲睦まじく、ルドルフに依頼して建てたジプシーが丘の新居で暮らし始めました。夢のような新婚生活。ところが、彼らの前に現れてこの土地から出ていくよう警告する、不気味なジプシーの占い師、エスター・リーばあさんの出現に悩まされることになるのです。そして、ある日ひとりで乗馬に出掛けたエリーが森の中で死体となって発見されます。さらにエリーの乗馬仲間だったクローディアとエスターも亡くなって…。

健気で可憐なエリーがとても魅力的に描かれていて、少なからず心を動かされるものがあります。最後にどんでん返し。これを二番煎じというなかれ。巧妙に入り組んだ計略と言っていいでしょう。

小説にはポアロもマープルも出てきませんが、短編集「愛の探偵たち」”The Love Detectives”の中のミス・マープルもの、「管理人事件」”The Case of the Caretaker”(1942年)が下敷きにされているようです。

イギリスで2013年にドラマ化された際にもミス・マープルのシリーズの一作でした。

この作品のプロットは非常に秀逸と言っていいのに、内容的にそのままの映像化は少々難しいかもしれません。

1972年にイギリスで映画化[4]主演:ヘイリー・ミルズされましたが興行的にはまったく当たらず、日本未公開です。

◆なぜ、エヴァンズに頼まなかったのか?Why Didn’t They Ask Evans?(1934年)

タイトルを見ただけで中身が気になって読みたくなりませんか。Evansというのは、SmithやJones、Williamsほどではないにしろ、イギリスではごく当たり前のどこにでもある苗字です。日本でいえば小林とか中村レベルという感じでしょうか。イギリス人だったら、え?エヴァンズ?となって、自分の知っているエヴァンズさんの顔を思い浮かべるかもしれません。タイトルの日本語は「頼まなかった」よりは「訊かなかった」や「尋ねなかった」のほうが合っているかも。

牧師の四男坊ボビイ・ジョーンズが住むのは、南部ウェールズの海辺の町Marchboltマーチボルト。海沿いのゴルフ場で友人の医師とゴルフをしていたところ、打ったボールが大きくコースを外れてしまいます。そのボールを探しに行くと、断崖の途中に倒れている男を発見しました。どうやら崖から落下したようです。男は瀕死の状態で、医師が助けを呼びに行く間、ボビイはそこに留まっていることに。すると、死にかけている男が最後に口にした謎の言葉が「なぜ、エヴァンズに頼まなかったのか」。ボビイはその男のポケットから出てきた写真の、美しい女性に心惹かれます。しかし、医師が戻らぬまま時間が過ぎ、父と教会でオルガンを弾く約束をしていた彼は、通りかかったプラスフォーズ姿の男バッシントン・フレンチに代わりに見守ってくれるよう頼みました。プラスフォーズとはこの時代に流行した膝下4インチ(約10cm)のズボン。それまでのニッカーボッカーよりも4インチ長いことからその名があります。80年代から90年代にかけて活躍したアメリカのプロゴルファー、ペイン・スチュアート[5]1957年~1999年・42歳の若さで亡くなったが着用したことで再び有名になりました。ついでですが、ボビイ・ジョーンズというのも、この本が書かれた当時に全盛だった往年のアメリカのプロゴルファー[6]Robert Tire Jones Jr.・1902年~1971年の名前ですね。

検視審問には写真の本人と称する被害者の妹とその夫が現れます。ボビイが夫妻に今際の際の言葉を伝えると、その後奇妙な出来事が次々と起こりました。男は事故死ではなかったのではないか、妹は偽物ではないか、ポケットの写真がすり替えられたのではないか、だとするとバッシントン・フレンチが怪しいのではないか、というような疑問が生じます。ボビイは幼馴染で伯爵令嬢の、フランキーことレディ・フランシス・ダーヴェントとともに不可思議な事象の解明のため、探偵の如くというよりも潜入捜査官の如く調査を始めるのです。ここから物語の主要な舞台になるのは、ハンプシャー州のステイヴァリイ村。Hampshireハンプシャーはロンドンの南西に位置します。古代からの歴史を持つWinchesterウィンチェスター、日露講和条約や英国海軍基地で知られるPortsmouthポーツマス、それにハンプシャー最大の都市で、1912年の処女航海で沈没してしまったことで有名な、あのタイタニック号が出港したSouthamptonサウザンプトンなどが名所です。

断崖の男が殺されたのだとするとそれは何故なのか、ボビイが見た写真の人物は何者なのか、エヴァンズとはどこの誰なのか、いったい何をaskすべきだったのか。ボビイとフランキーの危険を顧みぬ大胆で勇敢な活躍によって、深い謎が少しずつ紐解かれ犯人を追い詰めていきます。ボビイの親友バジャーの活躍も◎!。

●茶色の服の男The Man in the Brown Suit(1924年)

アガサの4作目の長編小説です。最初は夕刊紙”The Evening News”に‘Anne the Adventurous’「冒険好きのアン」というタイトルで連載されていたものです。内容はその名の通り、考古学者の父親が亡くなり天涯孤独となった若い女性(推定年齢18歳ぐらい)アン・ベティングフェルドの大胆な冒険物語。彼女ともうひとりのストーリーテラーである下院議員サー・ユースタス・ペドラーの手記のかたちで進んでいきます。冒険を夢見るアンは、The stern and silent Rhodesian(毅然として寡黙なローデシア人)に憧れ、無謀とも思えるほど体を張り、自ら勇猛果敢にどんな難敵かもわからぬ相手の懐へと飛び込んでいくのです。お話の発端こそロンドンとその周辺で起こりますが、その後の展開は南部アフリカへと移っていきます。

ある日、アンはロンドンの地下鉄ハイドパーク・コーナー駅で事故を目撃。海外から来たような濃い褐色の肌の男が、何かに驚いたようにしてホームから転落し感電死したのです。アンは、その場で医師を名乗ってその男の遺体を検めた人物が、立ち去る際に落とした紙片を拾います。そこには暗号めいた文字が。さらに同じ日にはサー・ユースタス所有のマーロウ[7]ロンドン中心部から西へ約33マイルの家ミル・ハウスで女性の絞殺死体が発見されます。新聞記事によると地下鉄の事件と関連があるらしいのです。怪しいのは死んだ女性のすぐ後にその家を訪れた「茶色の服の男」。ロンドンの町中を歩いていたアンは、暗号に関連するに違いないであろう客船の情報を発見し、すぐさま全財産をはたいてケープタウン行きの「キルモーデン・キャッスル号」での船旅に出発します。実際、この頃はユニオン・キャッスル・ラインという海運会社がヨーロッパとアフリカを定期運航しており、キルモーデンはないものの、城の名を付けた船舶を多数保有していました。ちなみに、イギリスの船はもともとRoyal Mail(当時の王立郵便)との契約で郵便物を運ぶことから、船名の頭にRoyal Mail Shipの略号RMSを付けるのが習慣です。現在も運航中の豪華客船「クィーンメリー2世号」は”RMS Queen Mary II”というのが正式の名称になっています。

船内で出会うのが、サー・ユースタス・ペドラー。その秘書のガイ・パジェットとハリー・レイバーン、イギリス政府の諜報機関所属と噂されるレース大佐、宣教師のチチェスター。それに美しく魅力的な社交界の女性ブレア夫人。原書ではThe Hon. Mrs. Clarence Blairとなっています。The Hon.はThe Honorableの略で「高貴な」とか「名誉ある」みたいな身分の高い人への敬称です。アンが調べていくと、そこには莫大な額のダイヤモンド盗難事件が関係していることがわかってきました。さてさてここにいる人たちはどのように関わってくるのでしょう。いよいよケープタウンに到着です。

当時の現地情勢を理解すると、アンの行動がどれほど向こう見ずなものであったかがよくわかるかもしれません。いかに冒険を望むとしても、何の拠りどころもない若い娘が単身乗り込むことが無謀極まりない振舞いであることは間違いないですね。

そもそもケープタウン周辺地域は、17世紀にオランダ東インド会社が日本の出島を含むアジア諸国との貿易の中継地としていた場所です。しかし、1795年にフランス革命軍によってオランダ本国が占領されると、すかさずこの地に入り込んだイギリスがケープ植民地として活動を活発化させます。その後、イギリスの植民地政策に反発したボーア人(オランダ系入植者)が内陸へと大移動をして、トランスヴァール共和国(南アフリカ共和国)とオレンジ自由国を建国。ところが、そこで金鉱とダイヤモンド鉱が発見されたため、イギリスが併合を画策して戦争(ボーア戦争)へ発展。かのセシル・ローズ(1853-1902)が植民地首相となり、さらに東南アフリカへと植民地を押し広げ、自らの名を冠してローデシアと名付けました。ちょうどこの本が書かれる直前、1923年に南ローデシア(現在のジンバブエ)が自治領に、1924年には北ローデシア(現在のザンビア)がイギリス保護領となります。その国境はヴィクトリア瀑布で有名なザンベジ川です。ボーア戦争後の1910年に成立したのが南アフリカ連邦。現在の南アフリカ共和国の原型です。

物語の終盤でヨハネスブルグ周辺での不穏な情勢が描写されています。これは1922年に発生した、「ラント叛乱」と呼ばれる白人鉱山労働者のストライキに端を発する武装蜂起です。ここから後のアパルトヘイトに繋がるような、白人が黒人を支配する差別的な政策が展開されていきます。

この年、1924年と25年に開催する”British Empire Exhibition”「大英帝国博覧会」の宣伝のため、帝国の国々を周遊する使節団が派遣されました。それを率いるアーネスト・ベルチャー少佐[8]博覧会の副総支配人から誘われたアガサは、夫[9]アーチー・クリスティと共にその使節団の一員として南アフリカも訪問しており、その時の経験が登場人物も含めた船内や現地の情景として本書の中に写し出されています。サー・ユースタス・ペドラーはベルチャー少佐がモデルだそうです。殺人現場となるミル・ハウスは当時少佐が住んでいた邸宅のこと。場所はマーロウではなくドーニー[10]ロンドンの西約25マイル、ウィンザーの近くというところですが。

ついでながら、1926年のバルフォア宣言によるイギリス連邦British Commonwealth(現コモンウェルスCommonwealth[11]正式にはCommonwealth of Nations)設立までのこの頃は大英帝国の最盛期で、地球の4分の1の土地を領有し、4億5000万人以上の人口を抱えていました。

ユースタスEustaceという名前はあまりよく耳にするものではないでしょう。大英博物館には、118年に殉教したとされる、聖ユースタス(聖エウスタキウス)という古代ローマの将軍の聖遺物箱が所蔵されています。頭のかたちをしていて、中には頭蓋骨の一部が収められているとか。「厩舎街(ミューズ)の殺人」”Murder in the Mews”(1936年)では、容疑者と目されるのが亡くなったバーバラとインドで知り合ったというユースタス少佐です。

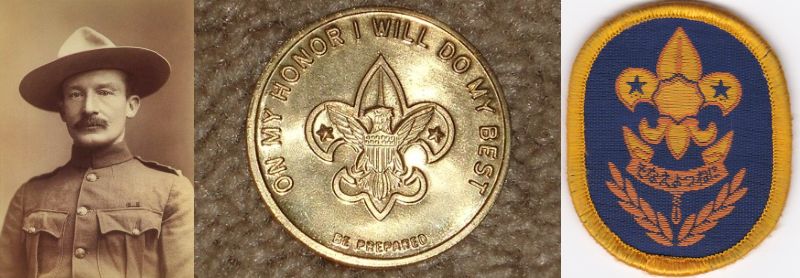

アンはレース大佐が「毅然として寡黙なローデシア人」に思えて、結婚を申し込まれた時のことを想像します。その際に思うのがボーイスカウトのモットー。ボーイスカウト運動の創設者であるBaden Powellベーデン・パウエルの頭文字から”Be Prepared”です。同じ言葉をそれぞれ翻訳して、ほぼ全世界のボーイスカウト、ガールスカウト(ガールガイド)協会が採用しています。本書[12]2011年初版・深町眞理子訳では「備えあれ!」と訳してしまっていますが、ボーイスカウト日本連盟およびガールスカウト日本連盟が定めている日本語のモットーは「そなえよつねに」です。こういう部分はきちんと調べて書いていただきたい。

レース大佐は、この後「ひらいたトランプ」”Cards on the Table”(1936年)、「ナイルに死す」”Death on the Nile”(1937年)、「忘られぬ死」”Sparkling Cyanide”(1945年)にも登場します。

References

| ↑1 | 南約9マイル |

|---|---|

| ↑2 | テレビシリーズ名探偵ポワロの「死者のあやまち」”Dead Man’s Folly”ではナッス屋敷Nasse Houseとして撮影に使われた |

| ↑3 | 法廷弁護士とは別に法律事務を扱う弁護士 |

| ↑4 | 主演:ヘイリー・ミルズ |

| ↑5 | 1957年~1999年・42歳の若さで亡くなった |

| ↑6 | Robert Tire Jones Jr.・1902年~1971年 |

| ↑7 | ロンドン中心部から西へ約33マイル |

| ↑8 | 博覧会の副総支配人 |

| ↑9 | アーチー・クリスティ |

| ↑10 | ロンドンの西約25マイル、ウィンザーの近く |

| ↑11 | 正式にはCommonwealth of Nations |

| ↑12 | 2011年初版・深町眞理子訳 |

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3bae.83238834.217b3baf.07b3dcac/?me_id=1213310&item_id=11234443&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1513%2F15130055.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3bae.83238834.217b3baf.07b3dcac/?me_id=1213310&item_id=11262973&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1513%2F15130067.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3bae.83238834.217b3baf.07b3dcac/?me_id=1213310&item_id=15603237&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0959%2F9784151310959_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3bae.83238834.217b3baf.07b3dcac/?me_id=1213310&item_id=11281394&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1513%2F15130061.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3bae.83238834.217b3baf.07b3dcac/?me_id=1213310&item_id=11244835&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1513%2F15130078.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3bae.83238834.217b3baf.07b3dcac/?me_id=1213310&item_id=14441804&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0720%2F9784151310720.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)