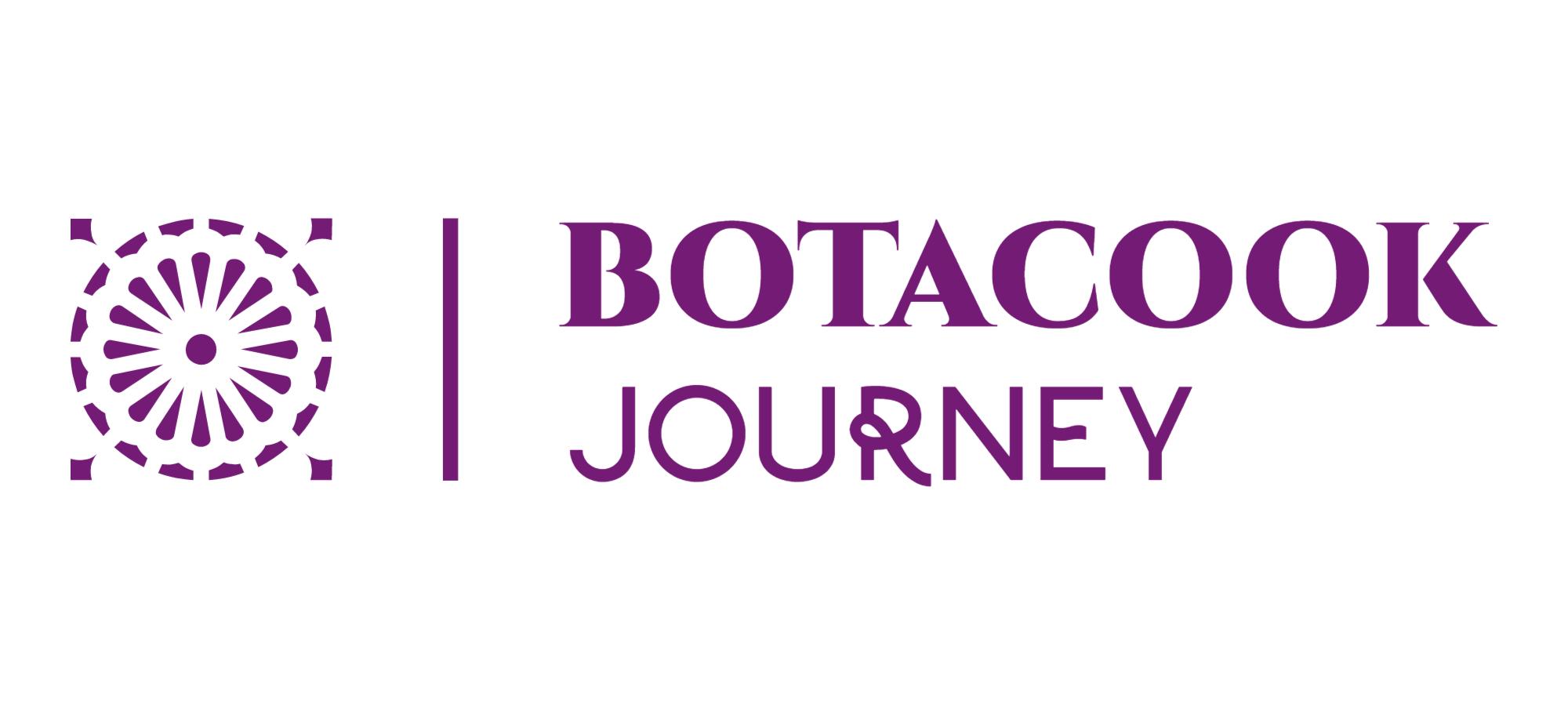

南米はペルー、ボリビア、コロンビなどのアンデス山脈の高地にある、先住民、いわゆるインディオの市場を訪れると、大きな袋に入れられたり、山積みにされたりしたジャガイモがひときわ目立ちます。よく知られているように、ジャガイモ以外にもトマトやピーマン、トウガラシといった、ナス科の野菜は、主にこの地域を含む中南米が原産地です。いずれも、今では日本のみならず、世界中の人々の食生活に欠かすことのできないものとなっていると言って差し支えないでしょう。近所のスーパーマーケットなどで目にするジャガイモといえば、男爵芋にメークイーン、それに比較的新しいいくつかの品種を加えてもせいぜい10種ほどかと思います。本場に行くとさすがに種類が豊富。色や形や大きさもさまざまで、アンデス地域に広く分布しています。とりわけペルー、ボリビアにまたがるチチカカ湖周辺やチリ中部に位置するチロエ諸島にいまでも野生種が多く残り、300種ほどはあるそうです。

当然のことながら、こういったジャガイモがたくさん採れる地域に住む人々にとっては、ジャガイモが中心の食生活になります。はるか古代から続いたアンデス文明を支えてきたのもジャガイモです。もともとジャガイモには、ソラニンやチャコニンといったポテトグリコアルカロイドと総称される有毒な成分があり、特に表皮や芽に多く含まれます。この毒は、ジャガイモだけでなくナス科の植物に共通しているものです。未成熟な実を食べると中毒症状を起こす危険性があるといわれます。原産地では、長い期間をかけて栽培が可能な状態にしていったと考えられ、食用に適するような工夫をしてきました。先述のインディオの市場では、生のジャガイモに混じって、まるで玉砂利のように見えるものがたくさん並んでいます。これはチューニョChuñoと呼ばれ、この地域で3,000年前から伝統的につくられている乾燥ジャガイモです。チューニョは、アンデス高地特有の寒暖差の激しい気候を活かし冬場につくられます。ジャガイモを自然に凍らせてから日光で解凍し、足で踏んで脱水。これを何度か繰り返してから、乾燥させて保存します。チューニョには黒と白があり、白チューニョ(トゥンタtuntaとも呼ぶ)は途中で洗浄して袋に入れ水にさらすという工程をプラスしなければなりません。チューニョにすることによって毒抜きもできることを、紀元前からの栽培の過程で学んでいったのでしょう。料理に利用する際には、水で戻して使います。

ジャガイモをはじめとする芋の仲間の食用となるのは地下茎の部分です。その茎の部分が肥大化して膨らみ、養分を蓄えた塊茎(かいけい)となります。栽培する際には、種芋を切り分けて植え付けるので、種子から発芽させるわけではありません。植え付けると芽から地上部にも茎が伸び、やがてナスに似た白や紫の美しい花を咲かせます。ふつうは花が咲くと、地下部分に十分な栄養が回るように摘み取ってしまうことが多いです。そのまま受粉すると小さなトマトのような果実をつけることがありますが、食用にはなりません。

パリ中心部、レピュブリック広場近くにParmentierというメトロの駅[1]3号線があります。駅名の由来となったのはアントワーヌ・オーギュスタン・パルマンティエという農学者です。パルマンティエというと、フランス家庭料理のアッシ・パルマンティエHachis Parmentierを思い浮かべる方もいるでしょう。彼は、まさしくこの料理の主材料となるジャガイモとは切っても切り離せない人物です。ほかにもその名の付いた料理やスープやソースがありますが、すべてジャガイモを使用したもの。

1737年にフランスで生まれたパルマンティエは、パリで薬剤師として独立を目指していたものの、開業資金が足りなかったため七年戦争に従軍しました。しかし、プロイセン軍の捕虜になり、その収容所でジャガイモと出会います。その後、薬剤師が不足していたフランス軍の事情から、彼はプロイセン兵の捕虜との交換で釈放され本国に戻ることに。

ジャガイモは、16世紀末にはスペインからフランスやドイツなどに紹介されていたのですが、先に根付いたのは食糧事情が悪かった北部ヨーロッパでした。この時代の度重なる戦争により、主食のライムギやコムギなどの穀物畑が踏み荒らされ略奪されるということが繰り返されたため、地中で栽培、貯蔵が可能なジャガイモがその影響を受け難い作物として注目されるようになったといわれます。

こうして、それまでは主に家畜の飼料として利用され、食用にはされていなかった地域でも、ジャガイモ栽培は徐々に展開されたのです。ところが、フランスではペストやハンセン病といったいくつかの重大な病気を引き起こすという迷信が流布されており、1748年にはジャガイモ栽培を禁止する法律が制定されてしまいました。パリに戻ったパルマンティエは、アンヴァリッド(廃兵院)[2]傷病兵のための福利厚生施設で薬剤師として働いたのち、国王ルイ16世の庇護のもと、薬の研究を続けます。そして1770年の飢饉を受けて開催された栄養食コンテストにおいて、収容所で食べたジャガイモを使った料理によって賞を獲得。それを足掛かりにしてジャガイモの食用を推し進めていきました。

彼の功績は、フランスでの食文化の発展へのひとつの足掛かりを作ったといっても過言ではありません。パリ東部、ペール・ラシェーズ墓地には、モリエール、ショパン、エディット・ピアフといった著名人とともに彼のお墓があります。その墓石の上には、参拝者が供えるジャガイモがいつも載っているそうです。