清張に限らず小説には、時間を空けて改めて読んでみると必ず新しい発見があるので驚きます。清張の作品の良さは、読み進めるのが楽しくなるような、より面白くしようとする工夫がふんだんに盛り込まれているところでしょう。ここでは何度も読み返してみた本の中で、「点と線」や「ゼロの焦点」といった名高い代表作ではなく、個人的に印象に残っていて清張ならではだと思う作品をご紹介します。※( )内は単行本として最初に刊行された年度です。

●花実のない森(1964年)

1962年から月刊誌「婦人画報」に連載された「黄色い杜」を改題した作品。

ドライブを趣味にしている梅木隆介は、愛車で秩父方面から雑司が谷の自宅へ戻る途中で、帰宅する足がなく困っていた夫婦を乗せることになりました。中年のみすぼらしい夫とかなり若く令嬢風な妻という不似合いなカップルです。新宿でふたりを降ろし、自宅で車を掃除していると、車内に男の名刺入れと女のペンダントが落ちていました。素性もわからぬその女に心が残る梅木は、浜田弘と名刺に記載のある男の自宅を訪ねます。しかし、浜田とともに安アパートに同居していた妻は、車の女とは似ても似つかぬ別人。事情がありそうです。浜田を尾行した梅木は、あの女の住むアパートを突き止めます。偶然を装い部屋へ招じ入れられた梅木ですが、その日はペンダントを返すところまでにして引き上げました。1週間後に再訪すると彼女は留守です。隣人から彼女がしばらく戻っていないことを知らされます。浜田も休暇を取っていることから、ふたりで旅行に出た様子です。さらに10日後、あの女はアパートを引き払い引越先は不明、浜田は会社を無断欠勤して失踪状態だと判明。

女の消息を知るすべのないまま過ごしていたある日、梅木は新聞に掲載された写真に目をとめます。それは豪華ホテルで行われた有名ファッションデザイナーの発表会の模様。その集まった人々の中に、例の女の姿が写っていたのです。どうしてもあの女にもう一度会いたいという思いに突き動かされる梅木は、発表会の出席者の情報を探り、元華族の楠尾英通(くすおひでみち)と元イタリア大使夫人の山辺菊子のもとへ向かいます。ふたりに彼女の名を尋ねますが、強く拒絶されてしまいました。知っていて隠しているようです。すると、箱根山中で浜田の絞殺体が発見されたという報道が。梅木は急ぎ箱根へ向かいます。事件現場付近を調査していると山辺菊子を発見。逗留中のホテルの部屋へ押しかけて、あの女の名前が「みゆき」だと聞きだしました。次に梅木は、恋人の真弓をメイドとしてこのホテルに潜入させ、菊子の動静を探らせます。真弓がホテルのレストランで撮影した写真には、楠尾と菊子とみゆきが会食をしている姿が。三人の関係に確信を得た梅木はさらなる冒険にのめり込んでいくのです。

彼はなぜこんなにも時間とお金を使ってまで執拗に彼女を追い続けるのか。その凄まじいまでの執着心によって辿り着く先には何が待ち受けているのか。そこは果たして花も実もない森なのでしょうか。結末はともかく、謎解きの過程が面白い作品といえるでしょう。

この小説は何度か映像化されていますが、いずれも原作とは設定が異なります。映画版(1965年公開・富本壮吉監督)では、大枠のみが継承されながら別物のサスペンス作品という仕上がり。これはこれで十分な見ごたえです。「みゆき」の若尾文子は艶やかな美しさがあり、「浜田」の船越英二がいい味を出しています。

●山峡の章(1965年)

1960年から61年にかけて月刊誌「主婦の友」に「氷の燈火」のタイトルで連載されていた作品。

九州へひとり旅に出かけた朝川昌子は、耶馬渓(やばけい[1]大分県の景勝地)で堀沢と吉木というふたりの青年と出会いました。東京に戻り交際をはじめた昌子と堀沢英夫は約1年後に結婚。杉並の公団アパートで暮らしはじめるのです。彼女が気になるのは、一緒に旅行するほど仲が良かったはずの吉木を結婚披露宴にも招待せず、その後も交友が無いらしいこと。昌子には夫が意識的に彼のことを避けているように思われて仕方がありません。ある日、昌子がアパートに戻ると偶然に吉木と出会います。堀沢夫妻がここに居ることを知らずに、別の住人を訪ねてきたのだとか。そのことを夫には言えない昌子。一方、昌子の妹で大学生の伶子は、明るく社交的で交際関係も幅広いようです。でも最近は夜も頻繁に遊び歩いているらしく、母親の心配の種になっている模様。また伶子には、英夫とはお互いを軽蔑して嫌っている素振りが感じられます。

経済計画庁に勤める英夫は仕事が忙しいうえ、夜は上司との付き合いで帰宅の遅い日々です。加えて、見栄っ張りで他人を見下し、自分に対して高圧的な態度を取ることから、昌子には夫への不信感や不快感が募っています。そんなとき、アパートに住む、誰かの妾だという若い女性が自殺する事件が発生。彼女を囲っていた旦那が何者なのかは不明です。事件から数日後、英夫が引っ越すと言い出し、都下の私鉄沿線のアパートへ転居することに。なんとも突然です。引っ越して一週間ほどした頃、アパートへ伶子がやってきます。ドライブのついでに寄ってみたのだと言い、一緒に来た遊び仲間で会社社長の大友了介と雑誌記者の小野喜久子を紹介されました。それからしばらく経ち、昌子たちの部屋に空き巣が入ります。部屋中が荒らされているものの盗まれたものはありません。英夫は警察へは届けるなと強く命じます。さらに数日後、英夫は急な関西出張へ出掛けたまま行方がわからなくなってしまいました。それと前後して、伶子も仙台旅行へ行くと言って家を出たきり戻りません。どこで情報を仕入れたのかアパートに新聞記者たちが押しかけて来た挙げ句、ふたりが示し合わせて逃避行に至ったと書きたてられます。両人を一番よく知る昌子からすれば、それはあり得ないことです。ところが、英夫と伶子の睡眠薬自殺と思しき遺体が発見されるに及び、ふたりの情死は決定的になります。状況に疑いを抱く昌子は、真相を解明するべく旺盛な行動力で単身調査を始めるのでした。

昭和30年代は、睡眠薬による自殺者が急増していたそうです。そのため本作が連載されていたのは、睡眠薬に関する規制が強化されていく時代でもありました。いまは、風邪薬などの手軽に入手可能な市販薬によるオーバードーズが解決すべき社会問題のひとつかもしれません。

タイトルの山峡は「さんきょう」ですが、「やまかい」あるいは「やまがい」とも読みます。いずれも山と山が迫った谷間のことです。勝手ながら、タイトルはすべて訓読みで「やまかいのあかし」としたほうがしっくりするような気がしました。このお話の山峡は、宮城県は作並温泉付近の広瀬川の渓谷を表しています。作並は古くから「仙台の奥座敷」と呼ばれていた温泉街。仙台市内から車なら1時間かからずに行ける場所です。途中には鳳鳴四十八滝(ほうめいしじゅうはちたき)やニッカウヰスキー仙台工場などの観光スポットもあります。近くの秋保温泉も有名ですね。

それにしても吉木の下の名前が知りたい。

●聞かなかった場所(1971年)

1969年から「週刊朝日」で連載が始まった「黒の図説」(全12話)の第7話として1970年から翌年にかけて掲載され、その後単行本化されました。

農林省食糧課第2係長の浅井恒雄は、神戸出張中に義妹の美弥子から妻の急死の報を受けます。外出先で心臓麻痺になったようです。7年連れ添った妻の英子(えいこ)の葬儀を終えて初七日が過ぎた頃、浅井は美弥子を伴って、英子が倒れた際に世話になったという人のもとへ挨拶に向かいます。場所は代々木山谷(さんや)。今はもうありませんが、かつては明治神宮の北西、小田急線参宮橋駅周辺から甲州街道に至る地域に代々木山谷町なる町名が存在していました。目指す先は大きな屋敷が立ち並ぶ高級住宅街にあり、急な上り坂の途中にぽつんと佇む小さな化粧品店です。隣には大きな欅が印象的な、「久保」と表札のかかった屋敷が。清張が書いている、岸田劉生[2]清張は絵画にも精通しており、「岸田劉生晩景」なる短編を書いているの「道路と土手と塀(切通之写生)」(1915年作・東京国立近代美術館蔵)の坂は現在の代々木4丁目にあります。その場所に立つと、100年以上前の劉生の絵はともかく、清張の表現した「現場」がイメージできる気がしました。

浅井は、店主の高橋千代子から妻が亡くなった際の様子を詳しくききます。浅井より8歳年下の英子は外向的な性格で、結婚後にいろいろと趣味を持ったそうです。そして、ここ2年ほどは俳句に熱心になり、その集まりなどで週に二、三度は昼間に外出することが習慣となっていました。しかし、英子は心筋梗塞を発症した過去があるため坂道を嫌っていたうえに、浅井は英子の口から代々木の地名を聞いたことがありません。何故そんな場所の急坂を歩いていたのかが疑問です。浅井が英子の心臓を止めた理由を知るために、「聞かなかった場所」の謎を探りはじめるところから物語は進行していきます。まずは浮気を疑い、気になった屋敷町に数軒が点在する連れ込み旅館を順番に当たってみたものの、空振りに。調べていくと、英子の亡くなった3月7日に東京で強い地震があったことや、英子の残した俳句の中に「蘇民将来(そみんしょうらい)[3]各地に伝わる民間伝承に出てくる人物」や「山鹿灯篭(やまがとうろう)[4]熊本県山鹿市に伝わる伝統工芸品で、和紙でできた灯篭のこと」などの耳慣れない言葉が混じっていることがわかります。死の真相に繋がる要素になるのでしょうか。

やがて9月末になり、課長補佐に昇任した浅井は、ハイヤーで帰宅途中に遠回りして久しぶりに件の坂を通ります。気付くと、高橋化粧品店とそれに隣接する久保家の立派な屋敷があった場所には、洋風の連れ込み旅館「ホテル千代」が出来ていました。千代子と久保が英子の死に関わっているのではないかと直感した浅井は、詳しい調査を興信所へ依頼します。そこで判明した事実から推理を構築して、久保を追い詰めようと計画を練っていくのですが…。作中で何度も描写されるように、浅井はノンキャリアながらとても優秀な職員です。まさかそれが仇になろうとは。思いもよらない展開でした。

このお話は英語に翻訳された数少ない清張作品のひとつです。でも、英語のタイトルは”A Quiet Place[5]Louise Heal Kawai訳”なので「閑静な場所」という意味しかなく、原題のように一体どんな含意があるのだろうと思うような深みは感じません。”A Quiet Place”からはレナード・バーンスタインのオペラ、あるいはアメリカのホラー映画を想起する人も多いのではと思います。イタリア語版タイトルも”Un posto tranquillo”[6]Gala Maria Follaco訳なので英語とほぼ同じ意味。ちなみに「砂の器」の英語版は”Inspector Imanishi Investigates”[7]Beth Cary訳「今西警部補は捜査する[8]作中の今西は巡査部長」と、内容をそのまま表してはいますが、味も素っ気もありません。しかし、こちらのイタリア語版は”Come sabbia tra le dita”[9]Mario Morelli訳「指の間の砂のごとく」。これは原題に近くて情緒がありますね。

●渡された場面(1976年)

「週刊新潮」に「禁忌の連歌(きんきのれんが)」(1976年~1980年)として連載されたシリーズの第1作。

中堅どころの小説家である小寺康司が、執筆のため、佐賀県の漁港の町、坊城(ぼうじょう)町の千鳥旅館に逗留することになりました。係女中の信子は小説が好きで、小寺の筆が思うように進んでいないことを知っています。ところが、彼の不在中に部屋を掃除していると、未完ながら秀逸な内容の原稿6枚を発見。彼女はそれを黙って書き写してしまいました。彼女には「海峡文学」という同人雑誌に代表的存在で関わっている、自称作家の下坂一夫という恋人がいます。一夫は、他人の文章を批判したり口ばっかり偉そうなことを言っているものの、作家として認められた実績はなく、碌な作品を書いていません。信子がこっそり書き写したのは、その原稿を是非とも彼に読ませて著作の参考にしてもらおうという魂胆でした。彼女が一夫にその原稿を手渡したことから物語は発展していくのです。やがて遠く四国で起きた、解決済みのはずの殺人事件に件の6枚分の文章が関わっていることがわかります。その文章を読んで接点に気が付いたのは、やはり小説好きの香春(かわら)捜査一課長。課長の指示で事件の再捜査が開始され、一夫のもとにも刑事たちがやって来るのですが…。果たして九州の小説と四国の殺人事件がどのように繋がるのやら。この辺りまで読んでくると題名の意味がわかり、その後は一気に読み進むことができます。でも、ワンちゃんがちょっと可哀想なんです。

ちなみに「坊城」とは架空の地名。しかしながら、その描写からイカで有名な佐賀の呼子(よぶこ)をイメージしていると思われます[10]「作家の手帖」では「佐賀県の呼子町」の記載あり。それと香春とは珍しい苗字ですが、福岡県の北東部にある香春[11]香春駅はかつての国鉄添田線の起点町から由来するのではないかと推察する次第です。

●十万分の一の偶然(1981年)

1980年から「週刊文春」に連載されました。

夜の東名高速道路下り方面、沼津インターチェンジ付近で、自動車の大規模な玉突き衝突事故が発生しました。なぜか突然に急ブレーキをかけて横転したトラック。そこへ次々と追突した後続車が大破し炎上します。そんな凄まじい現場の生々しい光景が、なんとカメラで撮影されていました。衝撃的な瞬間を捉えた写真は「激突」と題されて、A新聞社主催の報道写真コンテストで年間最高賞を受賞します。たまたま撮影素材を探して近辺を歩いていたというアマチュア・カメラマンで、保険会社に勤務する山鹿恭介(やまがきょうすけ)が写したものです。コンテストの審査委員長であり、報道写真の権威でもある古家庫之助からは「奇跡の1枚」と絶賛され、信じ難い大事故との遭遇が「十万分の一の偶然」であると言われます。しかし、この事故で婚約者の明子を失った沼井正平はその偶然に疑問を抱き、自身で調査を始めることを決意しました。彼は単身、事故の関係者たちにどんどんと接近していくのです。なぜここまでの大事故が起きたのか?大惨事の発端となった、トラックが急ブレーキをかけた理由とは?それには誰かの作為が働いたのではないか?調べていくうちに見えてくる人間関係と悪い奴らの魂胆。単なる素人探偵の謎解きと復讐劇ということではなく、社会派と呼ばれる清張らしい視点の置き方で犯罪ミステリーを仕上げています。

●獄衣のない女囚(1976年)

1963年に「週刊文春」に連載されていた作品です。「別冊 黒い画集」(全7話)の一編ではあるものの、単行本化される際に除外されたため、後日の刊行となりました。「黒の図説」第12話の「高台の家」(文藝春秋など)が表題の単行本に収録されています。

舞台となるのは世田谷にある独身者用の公営アパート。男子専用、女子専用の2棟に分かれています。土曜日、日曜日ともなると外からやって来る女性客が始終出入りする男子アパートと、相反して閑静を保つ女子アパート。女子棟の地下には共同の女子用大浴場があり、居住者だけでなく男子棟・女子棟を訪問する女性たちも入浴しに来ます。特に土、日は男子棟に泊まる女性たちが無遠慮に風呂を使いに来るのです。そんな日常に煩わされている女子棟の居住者たちは、外聞を気にして男性の訪問に消極的。平均年齢が32歳という、当時では婚期を逃したと思われても仕方のない彼女たちは、家具や調度を豪奢にすることはあっても、実態は索漠とした生活を送っています。そのためアパートの部屋を「XXX号室の独房」と呼んでは、自らの生活を女囚になぞらえたりもしているようです。

1年前に抽選に当たって入居した服部和子は3階の305号室に、仲良しの江藤美也子は306号室に住んでいます。住人の職業は女優、女医、音楽家など多種多様で、310号室に住む62歳の栗宮多加子は元は外交官夫人です。世界各地を旅した自慢話がお得意だとか。

ある晩遅く、風呂場へ向かった服部和子は赤いターバンを巻いた派手な服装の女とすれ違いました。恐らく外部の人かと思われますが、顔はよく見えません。脱衣場には靴と服があります。先客がいるようです。浴室に入ると人影はなく、浴槽につかったところその中に沈むの女の死体を発見。殺人事件として捜査が始まります。そこから物語はアパートの住人のさまざまな人間関係を軸に、警視庁の室井警部補と七兵衛[12]「大菩薩峠」に描かれた俊足の盗賊の通称を持つベテラン刑事の赤塚による、なんとも大胆な「名推理」に従って展開することに。犯人や動機がぼんやりと見えるものの確証がないまま第二、第三の事件が発生。どうやらこのアパートには凶悪な連続殺人犯が潜んでいるようです。

再度読み返してみると、60年ほど遡った当時の世相を色濃く反映していて興味深いと思う反面、現代に至ってもさほど価値観が変わっていないと感じる場面も多々あることに気付きました。

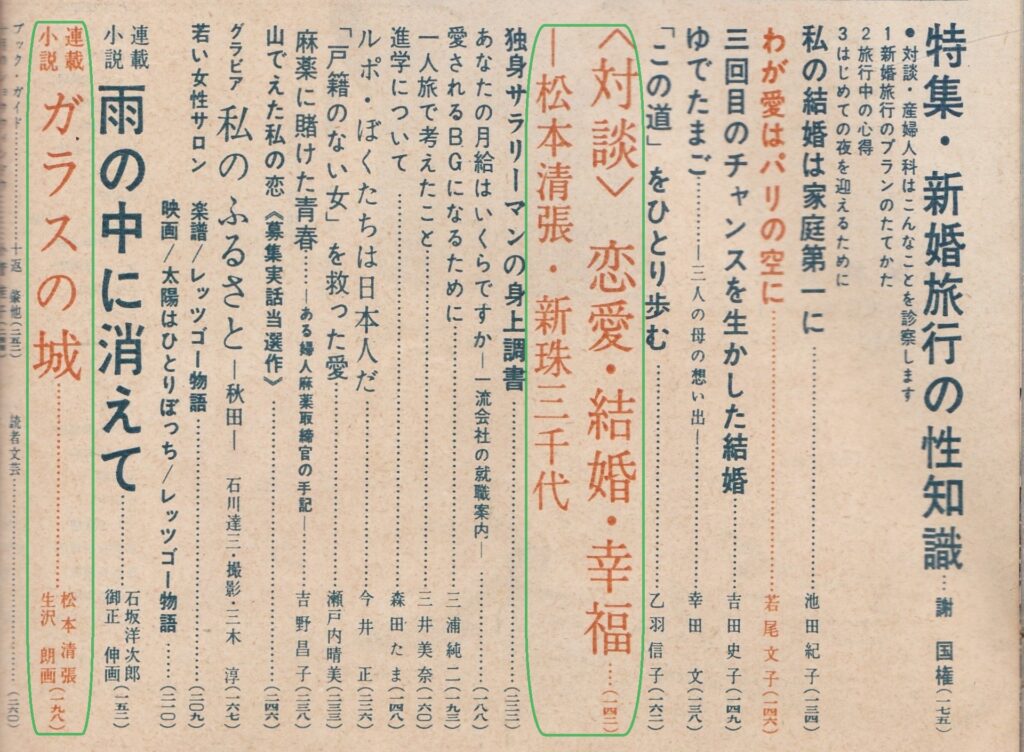

●ガラスの城(1976年)

単行本としての刊行は1976年ですが、もともと雑誌に連載されていたのは1962年から63年にかけてです。その雑誌は「若い女性」[13]講談社・1955~1982という月刊誌で、当時の20代ぐらいの読者をターゲットに、主にファッションや芸能関係の話題と洋裁、編物、手芸、料理といった実用的な記事を掲載していました。なのでこの小説はそんな読者に何かしら訴求する面も持って書かれたと思われます。小生の知る限りでは、この雑誌に連載された清張作品は本作のみのはずです。

都心にある、「ガラスの城」の如き高層ビルの2フロアを借り切り200名の社員を抱える一流企業、東亜製鋼の東京支社。そこに勤務するOLふたりの一人称形式で綴られたお話です。三上田鶴子が所属する販売第2課の総勢50名は毎年恒例の慰安旅行へ出掛けます。1泊2日の修善寺温泉への旅です。初日の夜遅くに、急用で東京へ戻ることになった杉岡課長がそのまま失踪。やがて伊豆の工事現場で他殺体として発見されます。田鶴子は素人探偵よろしく調査を開始するのですが、何やら怪しい人物も多くて謎は深まるばかりです。その解明に至る前に田鶴子も行方が分からなくなってしまいました。図らずも彼女の手記を読むことになった同僚の的場郁子が調査を引き継ぎます。課長の椅子を狙う富崎と野村のふたりの次長、(恐らく本社のある)大阪から異動してきて如才なく動き回る田口主任、取り巻くゴシップ好きのOLたち、それぞれの言動を頼りに推理を重ねて謎の解明に突き進んでいくのです。犯人は?動機は?トリックは?真相に近づくとともに郁子にも危険が迫って…。郁子は調査で伊豆大仁にある造園と花き農家を兼ねた林田花壇を訪れます。そこで手に入れたとても珍しいチューリップ。これが謎解きのヒントになるのかも。どんな素敵なチューリップなのか見たくなります。

蛇足の地元ネタです。郁子が情報を得ようとして怪しい人物のひとりと訪れるのが東京は大田区にある日蓮宗大本山の池上本門寺。小生の生まれ育った場所のすぐ近くにあり、この本を読んだ当時も毎日目にしていたお寺なので嬉しかったのを覚えています。でもお寺や周辺の光景の描写がほとんどないところはちょっと残念。それと、彼女たちはタクシーに乗り品川から大森経由で池上本門寺へ向かうのですが、洗足池を通過するという、タクシー運転手ならあり得ないルートになっていました。大森から本門寺へ行くならば、池上通りを真っすぐ進むだけで参道の入口まで着きます。洗足池を通るとなると環七(都道318号環状7号線)から中原街道に出て、東京都立荏原病院前を過ぎる5kmほどの迂回です。もちろん、洗足池は日蓮上人が足を洗ったことからその名が付いたと言われる場所なので、関連があるのは確かなのですが。もしかしたらぼったくりタクシーかもしれません。気を付けないと。

References

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3caa.96c52ad9.217b3cab.91edc13a/?me_id=1278256&item_id=17663400&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F5629%2F2000006695629.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3bae.83238834.217b3baf.07b3dcac/?me_id=1213310&item_id=10094934&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7305%2F9784041227305.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3bae.83238834.217b3baf.07b3dcac/?me_id=1213310&item_id=11309347&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0412%2F04122757.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3bae.83238834.217b3baf.07b3dcac/?me_id=1213310&item_id=11234647&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9473%2F9784101109473.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3caa.96c52ad9.217b3cab.91edc13a/?me_id=1278256&item_id=16358862&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F4574%2F2000000204574.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3bae.83238834.217b3baf.07b3dcac/?me_id=1213310&item_id=19574903&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8330%2F9784334778330.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3bae.83238834.217b3baf.07b3dcac/?me_id=1213310&item_id=10013070&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5983%2F9784061315983.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)