松本清張が著す「黒い」世界。タイトルに黒の付く数多くの作品とシリーズを自分勝手に披露する第1弾です。今回は「週刊朝日」と「週刊文春」に連載された「黒い画集」と「別冊 黒い画集」、それにプラスして「黒の挨拶」のお話をご紹介。映画化作は少ないですが、繰り返しテレビドラマとして制作された作品はたくさんあります。

●黒い画集

「週刊朝日」に1958年(昭和33年)1月から1960年(昭和35年)6月にかけて連載されていた全9話によるシリーズです。以下の記事は連載時の掲載順。

単行本としては1959-1960年に光文社から刊行されました。

「黒い画集1」 『遭難』・『坂道の家』

「黒い画集2」 『紐』・『天城越え』・『証言』・『寒流』

「黒い画集3」 『凶器』・『濁った陽』・『草』

以下記事に紹介の通り『失踪』だけは含まず、代わりに『天城越え』が入っています。

現在刊行されている単行本「黒い画集」(新潮社)では、『遭難』・『証言』・『天城越え』・『寒流』・『凶器』・『紐』・『坂道の家』の7篇を収録。

『濁った陽』・『草』の2篇は、『寒流』・『凶器』とともに「松本清張小説セレクション 第22巻 黒い画集Ⅱ」(中央公論社)として、さらに「松本清張初文庫化作品集1 失踪」(双葉社)に『失踪』と『草』が、「松本清張初文庫化作品集2 断崖」に『濁った陽』が収められました。

以下は連載順です。

▼遭難

同じA銀行丸の内支店に勤める3人が、鹿島槍ヶ岳[1]標高2,889m・北アルプスの後立山連峰のひとつで長野と富山の県境にある方面へ2泊3日の登山旅行へ出かけました。江田昌利は大学時代に山岳部に所属していた上級者、岩瀬秀雄はそれなりに経験を積んだ中級者、浦橋吾一は初心者です。ところが悪天候の山行となり、山小屋へ引き返す途中で道を間違え、疲労困憊していた岩瀬が遭難死してしまいます。その一部始終は浦橋の手記のかたちで山岳雑誌に掲載されました。そこには、江田がリーダーとしてふたりを気遣う姿が克明に描かれています。彼は、混雑した夜行列車での苦痛を考えてか、苦心して往路の寝台券も手配したそうです。

雑誌掲載後のある日、江田は岩瀬の姉真佐子からの呼び出しを受け、彼女とその従兄弟の槇田二郎に会います。槇田は江田に秀雄の遭難現場へ同行してほしいと言うのです。彼は、多くの登山家を輩出した松本高等学校(旧制)の伝統ある山岳部の部員だったそうで、登山経験は豊富に違いありません。

松本高校は1949年に発足した信州大学に統合されましたが、その校舎の一部は今も残され、見学も可能です。医師で作家の北杜夫の出身校でもあり、その想い出は「どくとるマンボウ青春記」[2]1968年中央公論社刊に記述されています。北杜夫が松高に入学したのは終戦直前の昭和20年8月1日。その時代の学生生活、特に食に関しての、食糧難の当時だからこそともいえる執念のようなものが描写され印象的でした。中でも彼が嫌いだったトマトに絡めた、「…極限に達しもう駄目だと思っていると、それが一皮むけて…」というあたりが、中学生だった小生の心に深く入り込んだのです。大袈裟に言うわけでもなく、その後の自分の人生哲学の一項になったのは間違いありません。勉強もスポーツも仕事も、自分がこれ以上できない限界まで追い込んでやってみると、次はそのレベルまでは普通に行くことができるようになり、さらに上を目指せるという考え。これを繰り返し実践していたところ、少なくとも自分にとっては正しく真理だなあと思う場面が何度もありました。

真佐子と槇田の申し出をその場は快諾した江田ですが、実は何やら悩んでいる様子。どこかに秘密が存在しているのかも知れません。そして、槇田には別の意図による企てがあるのではないかとも思われるのですが…。

清張は本作を執筆するにあたり、登山家らへの取材だけでは飽き足らず、山登りはまったくの未経験でありながら鹿島槍ヶ岳を実際に踏破したそうです。

この作品は1961年に「黒い画集 ある遭難」というタイトルで映画化されました。脚本は「網走番外地」(1965年公開)をはじめ監督として有名な石井輝男。ほぼ原作通りの内容で冬山の登山を臨場感たっぷりに描き出しています。冒頭とラストが少々原作と違うものの、これは当時売れっ子女優になっていた香川京子を真佐子役に選んだことにもよるかもしれません。秀雄が児玉清、槇田が土屋嘉男という顔ぶれでした。

▼証言

丸の内にある会社の課長、石野貞一郎は大森に自宅を構えます。しかし、愛人の梅谷千恵子との仲が絶対に誰にも知られないように、彼女を都内でも会社や自宅とは方角の違う、西大久保のアパートに住まわせているのです。12月14日の夜、千恵子とともにアパートを出た石野は、道で知った顔の男とすれ違います。自宅の近所に住んでいる杉山孝三です。会えばお辞儀をする程度で、会話をしたことはありません。しかし、先方から頭を下げられたため、石野も反射的に頭を下げてしまいます。なぜこんな場所で出会ったのか訝りながら、うっかり挨拶を返してしまったことを悔やむ石野。その後のある日、石野の会社に警察官が訪ねてきました。12月14日に西大久保の路上で杉山と会わなかったかと訊かれます。杉山には向島での殺人の容疑がかけられていて、本人はその犯行時刻前後に西大久保で石野と挨拶したことがアリバイになると主張したのだとか。石野がその通りだと答えれば杉山の嫌疑は晴れるわけです。とは言っても石野は、千恵子との関係が妻や会社にバレることを恐れて事実を言えずに、嘘の証言を繰り返すことになるのでした。冤罪を知っているだけに偽証の罪悪感に苛まれながらも、保身を優先して時が過ぎ、うまく隠し通し切れると思いきや…。

この作品も映画化されています。1960年公開の「黒い画集 あるサラリーマンの証言」です。この話は文庫本で20ページほどの非常に短い物語[3]清張自身は「山の骨」(1972年)の中でもう少し長くても良かったと述べているなのに、この頃、黒澤組を抜けた橋本忍の脚本によって、1時間35分の見ごたえある映画になりました。特に後半部分は原作とはまったく違う展開なのに、付け足し感はまるで感じられず自然な流れで画面に見入ってしまいます。橋本は、「張込み」(1958年)、「ゼロの焦点」(1961年)、「霧の旗」(1965年)、「影の車」(1970年)、「砂の器」(1974年)といった数々の清張作品を手掛けました。出演者は石野役に小林桂樹。杉山は1950年代から60年代にかけて数多くの映画やテレビドラマに脇役として出演していた織田政雄(まさにはまり役)が、千恵子はのちに山口百恵の「赤い」シリーズで意地悪ないびり役が評判になった原千佐子が演じました。それに、〈助さん、格さん、懲らしめてやりなさい〉西村晃(こう)、〈婿どの!〉菅井きん、〈うちのカミさんがねぇ〉小池朝雄、〈アタックチャーンス‼〉児玉清らがそれぞれの個性を発揮して厚みがプラスされています。

ちなみに石野の住所として大田区大森馬込なる地名が出てきます。かつて大森村から大森町、馬込村から馬込町と変遷したことはあるものの、隣接してる地域でもない[4]連載当時は間に入新井、新井宿、山王の町があったので大森馬込という町名が存在したことはありません。何となくこの辺りというイメージでしょうか。

▼坂道の家

小間物屋を営む寺島吉太郎は、ケチでお金を貯め込むことばかりに執着していて、あまり遊びを知りません。ある日客として店に来た杉田りえ子に心惹かれた吉太郎は、妻や従業員に内緒で商品を持ち出し、彼女に与えます。りえ子に誘われて彼女の働くキャバレー「キュリアス」を初めて訪れた吉太郎。これまで馴染みのなかった華やかな世界に魅力され、りえ子の虜となっていきます。「キュリアス」に通い詰める日々となり、りえ子の部屋へも度々訪問。妻らに関係が知られることを恐れて、りえ子を新しいアパートに住まわせることにしました。さらに、冷蔵庫に洗濯機やテレビなどを買い与えたり、月々の小遣いの他に弟の学費なども面倒をみるようになったことで、長年貯め込んできた金はみるみるうちに目減りしていきます。それにりえ子には別の男の影が。なんとかりえ子を自分だけのものにしようと赤坂の高台に家を借り、毎日のように通います。こんな状況では妻にも隠し通すことは不可能です。堅実だったはずの男が若い女に入れ込んでずるずると転落していった先の成れの果てとは。清張の分類では「凶器のトリック」です。

坂道の家の情景は、「聞かなかった場所」の化粧品店を思い起こさせます。

▼失踪

「松本清張初文庫化作品集1 失踪」には、この話と一緒に同じ「黒い画集」の「草」、それに「二冊の同じ本」と「詩と電話」が収録されています。個人的には後の二篇の方がよく練られた面白いお話なのでおすすめです。

この話は、文末に「実際の事件から取材した…」とあり、なるほど、過去にはこのようなことはいくつもあったのかもしれないなどと感じました。しかし、清張は本作を連載中に、別の作家が同じ資料をもとに小説を執筆していると知ったので、納得のいく作品でないと感じ、自戒の念を込めて単行本化の際に除外したそうです。

物語は、竹下幸子という21歳の女性の失踪から始まります。警察は事件とみて調べますが、その時は証拠不十分で立件されませんでした。幸子の母が相談した弁護士からの働きかけで2年後に捜査が再開。そこからは警察の捜査手順に沿った記述と主犯とされた男の上申書の内容が主体です。一体誰が真実を話しているのかな?

▼紐

7月28日に多摩川の河川敷で発見された絞殺体。手足は手ぬぐいで拘束され、首にはビニール紐が4重に巻かれており、前夜に殺されたようです。被害者は梅田安太郎なる岡山県津山市で八幡宮の神主をする男だとわかりました。千住に住む彼の姉、青木シゲが名乗り出たからです。安太郎は東京で事業を興すために、貯金と氏子総代からの借入による2,000万円近くの大金を携えて上京したのだとか。ところがそれはうまくいかずに金を失い、7月20日に姉へ「失敗した」と電話で伝えたきり行方がわからなくなっていたそうです。連絡を受けた安太郎の嫁の静子も上京しましたが、手がかりのないまま28日に津山へ帰郷。警察は死体発見日と静子の出立が同日なのが気になり、彼女を呼び戻して27日の行動を尋ねます。ところが、それは完璧なほど詳細な裏付けが取れて捜査は行き詰るのです。その後、安太郎には多額の生命保険がかけられていたことが判明。保険会社調査員の戸田正太と田村警部の推理合戦が伯仲します。

死体の発見される河川敷は、小田急線の和泉多摩川駅から歩いて行ける場所。「黒い樹海」(1960年)でも殺人現場とされる辺りです。作中では周囲に人家もなく、夜ともなれば人知れず犯罪行為が行われても不思議がないぼどのところみたいに描かれています。連載当時はそんな感じだったのでしょう。この辺りはよく間違って世田谷区だと思われています。でも実際には狛江市。狛江村から狛江町、狛江市と移り変わっていて、世田谷区だったことはありません。

恐らく1990年代までのように記憶しています。義父の経営する会社の毎年のイベントとして、この河川敷にマーキー[5]屋根部分だけの集会用テントを張って大勢でバーベキュー大会などを開催していました。残念ながら、現在は多摩川河川敷環境保全区域に指定されていて、狛江市の条例[6]2012年施行によりバーベキューや花火は禁止されています。

▼寒流

B銀行R支店長の沖野一郎には美しい愛人がいます。得意先である料亭「みなせ」の女将、前川奈美です。沖野は、前頭取の息子で常務の椅子に収まっている桑山英己とは学生時代からの友人であり、行内でも将来が嘱望された立場にいるうえ、他に言い寄る男たちが多い奈美も獲得しました。正に暖流につつまれている状態です。いまの妻と別れて奈美と結婚しようかとも考えています。ところが、奈美が沖野を支店に訪ねたある日、たまたま桑山もやって来ました。沖野はお互いを紹介しますが、手が早い桑山は奈美を横取りし、常務という立場を利用して沖野をどんどんと追い詰めていくのです。左遷されて出世の道が閉ざされた沖野。家族からも見放されて、一転、寒流の中へ追いやられてしまいました。果たして彼には、奸智に長けて用心深い桑山に対して、起死回生の一発を放つチャンスが訪れるのでしょうか。

桑山の愛車で物語に重要な役割で登場するのがキャデラック。言わずと知れたアメリカのGM(ゼネラルモータース)社製高級車です。アメリカでも富の象徴といわれ、かつては成功者の証とされていました。英語でcadillacキャディラックといえば最高級品を表す単語として使われます。キャデラックとは、フランスの探検家で、GMをはじめとしたアメリカの自動車産業の拠点であるデトロイトの町の礎を築き、ルイジアナ州知事も務めたAntoine Laumetアントアーヌ・ロウメ(1658-1730年)に由縁のある名です。彼はアメリカにやって来た際に、自身の出身であるガロンヌ県の町Cadillac-sur-Garonneカディヤック・スル・ガロンヌから取った称号を付けて、自らをAntoine de la Mothe, sieur de Cadillac アントアーヌ・ドゥ・ラ・モトゥ・シュール・ドゥ・カディヤックと名乗りました。そして、1902年にデトロイトでヘンリー・フォードの工場や技術を継承するかたちで設立された新しい自動車会社に、アントアーヌへの敬意を表してキャデラックの名が付けられたのです。その後、19019年にGMに買収されて同社の高級車ブランドとなりました。ちなみにsieurシュールは英語のsirサーに該当する称号と言われますが、王によって与えられるのではなく、領地とともに購入するものだったのだとか。フランス語の男性の敬称monsieurムシューは、mon-sieur私のご主人様という意味です。

1961年「黒い画集 第二話 寒流」のタイトルで公開された映画では、沖野を池部良、奈美を新珠美千代、桑山を平田昭彦が演じました。いい配役です。加えて宮口精二(探偵のち中古車セールス)、志村喬(総会屋)、丹波哲郎(ヤクザの親分)、中村伸郎(副頭取)らがいかにもの役柄で出演しています。ほぼ原作通りでありながら、銀行の体面を重視するような展開が付け足されていて、救いのない感じです。車種もキャデラックがダッジに変更されていました。

▼凶器

九州の寒村で冬の田圃に起きた撲殺事件。町の雑貨商で、農家に蓑や叺(かます[7]藁を編んだ袋)といった藁工品の内職の斡旋をしに通って来ている六右衛門が、丸太ん棒のようなもので後頭部を殴られたことで亡くなったようです。状況から判断して犯人の可能性があるのは、六右衛門が最後に立ち寄った家に住む島子。会社員の夫を亡くしたことから幼い息子とともに都会から移り住んできたので、農村の暮らしには余り慣れてはいません。なので、六右衛門にはいろいろと面倒を見てもらっており、その代わりに何度も口説かれては拒んでいたともいわれます。明らかに疑わしいと思われるにも関わらず、目撃者も物的証拠などもなく、逮捕に持ち込むための手掛かりがまったくありません。念入りな家宅捜索をしても凶器が見つからずに、敢え無く捜査本部は解散となりました。

3年後、この事件の捜査担当だった多島田は、農村の風習からあることに気付き驚愕するのです。彼は犯行に使われた凶器を目にしていたどころか…。あとの祭り。

▼濁った陽

濁った陽とは、当時大きな社会問題となっていた、東京周辺の、自動車の排ガスや工場の排煙などの大気汚染物質によるスモッグ越しに見える太陽のこと。

劇作家の関京太郎は、テレビドラマの脚本を依頼されます。彼は汚職事件の責任を取るかたちで亡くなった官僚たちの遺族をテーマにしようと考え、実態を取材するために遺族らの住所を調べました。ところが、2年前に自殺したXX公団草刈課長補佐の妻美代子の居所がわかりません。そこで、脚本勉強中の森沢真佐子に調査を依頼。しかし、どうやらXX公団は明らかに美代子と他人の接触を望んでいないような対応です。それでも若い真佐子は精力的に動きます。彼女からの報告を聞いた関は、草刈の自殺に至る経緯を探ることに。草刈が縊死したのは伊東の温泉旅館の裏にある雑木林。旅館には草刈とともに、官僚と繋がりが深い実力者で弁護士の西原圭太郎とその愛人、それに多賀公団課長補佐がいたことがわかりました。他殺の疑惑も浮かび上がり、ふたりがさらに探索していたところ、真鶴で多賀の水死体が見つかります。九州へ左遷となったことを苦にしての自殺ではないかとの警察の見立てです。関は西原が殺したに違いないと考えて調べるものの、西原には完璧なアリバイがあります。行き詰まったかに思えたふたりの推理は、メバル(鮴)が触媒となって濁った陽の向こうに真相が見えてくるのです。

▼草

朝島病院に入院中の「私」は、沼田一郎という出版社の社長をしている男。この病院は一時期さびれていたものの、2年ほど前に今の院長に代替わりしてから隆盛を取り戻したそうです。「私」が入る新館の個室には、身の回りの世話をするために、派遣の付添婦である河原タミがいます。彼女は院内の事情通で、あちこちから仕入れた情報を伝えてくれるのです。隣室にいる金子京太とは、娯楽室で顔を合わせれば雑談をするような仲になりました。しかし「私」は彼を好きになれません。それと、新入社員の黒井章吉をはじめとした社の者が、時おり仕事の打ち合わせを兼ねて見舞いに訪れるという入院生活です。「私」の退院が迫ってきたある朝、朝島院長と雨宮婦長の駆け落ち騒動が発生。しかし、院内でふたりの関係を知っていた者はいません。続けて薬剤師の自殺、院内での盗難事件が起こります。

そうかと思うと今度は、金子が院長不在を理由に入院費の2割引交渉を開始。勢いにのせられた「私」も同調してしまいます。すると、病院側の折衝相手だった笠井事務長が病棟の屋上から飛び降りて亡くなりました。次々と起こる事件や揉め事。病院内で何が動いているのか。枯れかけた草のように衰退した病院が、再び興隆したのにはそれなりの大きな理由があるのではないか。最後の謎解きで「私」を含めたそれぞれの役割が明かされるのでした。

▼天城越え

本来はこのシリーズてはなく、1959年にサンデー毎日・特別号に掲載された作品。清張自身が気に入っていた話ということで、「黒い画集」単行本化の際に追加されました。

「天城越え」というと情念のわきたつ石川さゆりのヒット曲[8]1986年発売を思い浮かべる人が多いかもしれません。たくさんの歌手がカバーをしている昭和の名曲ですね。伊豆半島で三島と下田を南北に結ぶ下田街道の中間あたり、修善寺、湯ヶ島から湯ヶ野、河津方面へ抜ける途中にあるのが天城峠。この峠を越えていく旅を「天城越え」と称しました。街道最大の難所とされていましたが、明治38年に天城山隧道(あまぎざんずいどう)が開通したことにより、往来が格段に楽なものになるのです。これはその場所を舞台とした物語。現在その隧道は国の重要文化財に指定された観光スポットで、並行して掘られた新天城トンネル[9]1970年竣工が通常ルートになっています。

本作の冒頭部分に一節が引用されている通り、当時すでに国際的評価の高かった川端康成[10]ノーベル文学賞の授賞は1968年の名作「伊豆の踊子」を意識し、ある意味オマージュ的な要素も含めて書かれているように感じます。ついでですが、川端の掌編小説[11]ごく短い小説集「掌(たなごころ)の小説」に収録されている「有難う」は、天城路を往く定期乗合自動車つまりは路線バスの運転手のお話で、上原健の主演による映画[12]「有りがたうさん」1936年公開にもなりました。

「伊豆の踊子」は川端の実体験をもとに繊細な心理が描かれ、美しい情景描写と相まって実に情緒的な作品だと思います。それに対して、本作は16歳の家出少年だった「私」の心情を中心とした前半からはじまり、天城山中で発生した殺人事件の綿密な捜査、そしてその後の意外な展開へと遷移していくという清張らしい物語です。

「伊豆の踊子」が発表されたのと同じ1926年(大正15年)。「私」は静岡で働く兄のもとを目指して下田の家を出たものの、途中で心細くなって引き返すことにしました。道中をともにすることとなった派手な着物の若い女に心惹かれるのですが、流れ者の土工の出現によって女から先に行くよう促され別れます。それから三十数年後の「私」は印刷所を経営。静岡県警から印刷を依頼された「刑事捜査参考資料」という本を何気なく読んでいくと、犯罪例の中には若い女と土工と「私」のことが書かれていたのです。

殺人事件の内容は、実際に静岡県警が刊行した「刑事警察参考資料」の中の「天城山に於ける土工殺し事件」から採ったのだとか。

1983年に公開された映画版では、大人になった「私」を平幹二朗、捜査担当だった田島刑事を渡瀬恒彦という配役。大塚ハナを演じた田中裕子が国内外の映画賞で主演女優賞を数多く獲得。同年放送のNHK連続テレビ小説「おしん」で、青年期のしん役を担ったことで女優としての地位を確立しました。

●別冊 黒い画集

こちらは1963年(昭和38年)から1964年(昭和39年)にかけて「週刊文春」に連載されました。単行本は連載時の順番で以下のように収録されています。

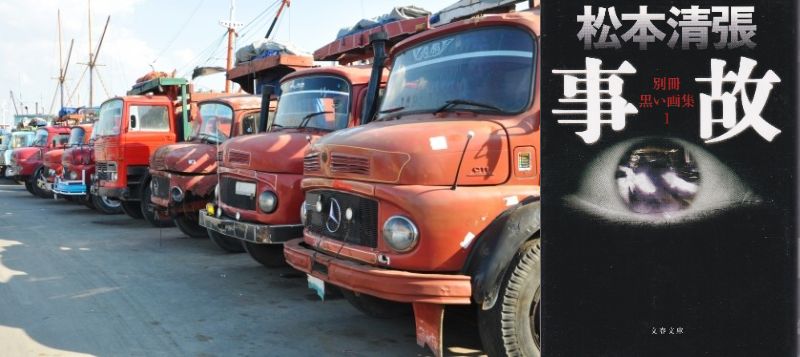

「事故 / 別冊黒い画集1」(文芸春秋)

『事故』・『熱い空気』

「陸行水行 / 別冊黒い画集2」(文芸春秋)

『形』・『陸行水行』・『寝敷き』・『断線』

▼事故

2月11日の深夜、長距離トラックが居眠り運転で道を誤ったうえ、凍った路面でスリップして民家の門を突き破り玄関へ飛び込みます。門や玄関は大破したものの、運転していた山宮健次は軽傷で済みました。被害宅に住むのは、会社役員の山西省三とその妻勝子にお手伝いさんです。運送会社で事故処理担当をしている高田は早速謝罪へ。さぞかし怒っていることと思いきや、勝子は運転手を気遣い、省三は相場よりも大幅に低い金額で賠償に応じます。高田はそれを不思議だと感じながらも、手早く片付けたことが自慢です。そして、2月16日の早朝、山梨県北部の断崖下で山宮の死体が発見されます。彼は前日、相棒とともに東京から甲府経由の松本行き定期便トラックに乗っていました。ところが、途中で休憩した飲食店で姿が見えなくなったとのこと。死因は鈍器で頭を殴られたことによると考えられ、殺人事件として捜査が始まります。

一方その翌日、同じ山梨の千代田湖畔[13]甲府から昇仙峡への途中に位置に30代女性の絞殺死体が。東京の永福興信所に勤める浜口久子だとわかりました。所長の田中幸雄によると、ある会社役員の素行調査を担当していたそうです。ふたつの事件にはまったく接点がないことから、関連性を指摘する者などありません。いずれも捜査に進展なく、解決を見ないまま捜査本部は解散となりました。ここからは田中所長の前年の秋にまで遡った回想が続きます。トラック事故と2件の殺人事件にはいかなる関係があるのか。ふたりの被害者の間にはどんなつながりがあったのか。実はそこには緻密に計算された計画殺人が伏在していたのです。

問題の事故について、担当者の高田が単独で賠償金の交渉から支払いまでを素早くやってのけています。実際にはこんな風にはいきません。当然のことながら加害者側の運送会社からはお見舞金が渡されるでしょうが、被害者側も壊れた門や玄関の修理代やその他の損害を計算したうえで、損害保険会社が算定した賠償額との擦り合わせをして示談に至るわけです。それ故に少額で即断即決した山西夫妻の怪しさが際立ちます。

▼熱い空気

河野信子(こうののぶこ)は、協栄家政婦会に所属する派出婦です。3年前に離婚した直後から働いています。家政婦の仕事は、一般家庭で炊事、洗濯、掃除などの家事を代行することです。通常は短期の契約が多いですが、1年以上の長期になることも。この当時は特に中流以上の家庭で家政婦の需要が高く、多数を抱える会では、住み込みではなく日勤で働く家政婦のためにアパート式寄宿舎も用意していました。そこでの話題は彼女たちが働いている家庭で嗅ぎ付けたいざこざの数々。信子はその話には加わらないけれども、他人の家の不幸を発見することを愉しみにしています。たとえ毎日酷使されても、高い日給とその家族の揉め事を知る喜びが糧となっているのです。

信子が新たに派遣される先は、高樹町[14]南青山にあった町名・現在は首都高速道路3号線の出入口に名前が残るにある稲村達也の家。稲村は大学教授で、妻の春子、80歳になる母、中2、小5と6歳の三兄弟がいます。春子は達也が教授であることを鼻にかけて上流気取りです。信子は春子にこき使われ、生意気な三男の健三郎に手を焼きながら、老婆とは親しくなっていきます。そしてこの家庭の隠された秘密の端緒を握ることとなったとき、稲村家に災いをもたらすための奸計をめぐらすのでした。思い通りに事が運んだとほくそ笑んでいても因果応報。信子が「熱い空気」を感じたときとは。

英語で家政婦のことはhousekeeperハウスキーパやhousemaidハウスメイドなどと言います。20世紀初頭ぐらいまでのイギリスのイメージからすると、ハウスメイドが地方出身の低い身分の若い女性で、掃除やベッドメイキング、洗濯、給仕といった主に下働き的な肉体労働を担当する感じです。それに対してハウスキーパは、技術に長けているだけでなく教養も具えた女性で、家事一切を取り仕切っては他の使用人たちに指示を出し、お屋敷の中では執事同様に権威も携わっていたというところでしょう。二度の世界大戦後には社会構造が大きく変化したうえに、家電製品の発達なども加わって生活様式が変わってきたことから、欧米では住み込みの家政婦を抱える家庭は著しく減りました。日本でもこの小説の書かれた昭和30年代には多くの需要があったものの、その後は業務形態が徐々に多様化して、必要とされるサービスだけを請け負うスタイルになってきたのだと思います。家事全般を担う仕事から、料理や掃除、買い物といった一部の代行のみを行ったり、ホームヘルパーのように介護と家事を含めた生活援助を行ったりする事業が成り立つようになりました。

市原悦子の主演でテレビドラマがシリーズ化され人気だった「家政婦は見た!」。その後は米倉涼子版にも引き継がれ、派生する形で「家政婦のミタ」や「家政夫のミタゾノ」といったテレビシリーズも生まれました。この「家政婦は見た!」は、もともと清張の本編を原作として制作されたものです。1983年の最初のドラマ放映時は「松本清張の熱い空気」がタイトルで、「 家政婦は見た!夫婦の秘密」「“焦げた”」というサブタイトル。原作から無茶な改変をしなかったこのドラマは非常に評判良く、その後シリーズ化されました。でも2作目以降は清張の作品とは関係がありません。主人公の名前も変えて独自の物語となったので、タイトルを「家政婦は見た!」にしたのだそうです。

▼獄衣のない女囚

第3話として連載されましたが、単行本化された際に「別冊 黒い画集」には含まれず、「高台の家」に収録されています。記事はこちら⇒松本清張 韋編三絶

▼形

高山地帯観光株式会社という会社が設立され、新しい有料高速道路の建設を計画します。まずは、山梨県塩山市[15]現在は合併して甲州市の一部から群馬県伊勢崎市へ至るルートの用地買収を開始。地元自治体も協力的で、土地所有者との交渉も円滑に進んでいるように見えました。ところが、養豚場を営む川口平六だけは絶対に土地を売らないと言い張ります。会社側はあの手この手で交渉を試みますが、うまくいきません。村では平六が自分だけ地代を高く吊り上げようとしているという悪評が立ち、その後は死体を埋めてあるから人に見せられないのだという噂が流れます。また、その土地を平六に売った畠山行雄が北海道へ行ったまま音信が途絶えていることもあり、警察が大掛かりな捜査を開始するところまで発展していくのです。朴訥な田舎者に見える平六が、会社や村の人々を欺き、警察までも手玉に取るような企てをするのは痛快でもあります。

いまのところ、塩山あるいは甲府などと伊勢崎を結ぶような高速道路はありません。実際に移動しようと思うと、中央道から圏央道経由の関越道というルートでしょう。

▼陸行水行

清張が得意とする古代史考察ミステリー。これがその最初の作品といわれます。東京の大学で歴史の講師をしている川田修一は、大分の妻垣神社を訪れた際に出会った中年男と名刺交換をしました。相手は愛媛の村役場に勤めるという浜中浩三です。彼は素人ながら、魏志倭人伝の研究を積み重ねています。特に熱心なのは、専門家の間でも異論反論が絶えない邪馬台国の場所についてです。ここで川田は名刺を1枚渡したがために、のちに浜中の巻き起こす揉め事に引き込まれていくことになってしまいました。

邪馬台国といえば弥生時代に卑弥呼が治めていたとされる王国で、魏志倭人伝の記載を読み解いた研究者による議論がいまも続いています。主に魏志倭人伝に記述された方角、距離、地名などを頼りに検証されていて、大きく分けて近畿地方にあったとする説(畿内説)と九州地方にあったとする説が有力です。陸行(りっこう)とは陸路を進むこと、水行(すいこう)とは川や海を船で移動することで、それぞれの所要日数が邪馬台国の位置を推理するのに重要なのだとか。川田に対して浜中が自説として披露する邪馬台国に関する詳細な推定は、清張の分析と考察があってこそのものです。しかし、本人はそれが自分の主張そのものではないと否定していて、その後の邪馬台国関連の数々の著作に清張が実際に研究した成果を見ることができます。

▼断線

証券会社に勤める田島光夫は滝村英子(えいこ)と結婚しました。英子の実家は裕福で、藤沢で薬品店を経営しています。光夫は婿養子となり滝村姓を名乗ることに。ある日彼は、会社の金を使い込んだ穴埋めだと言って英子の父から110万円をもらったうえ、急に決まったのだと九州への出張へ出掛けます。しかし、そのまま音信不通になり、英子が会社に確認するとすでに退職をしていました。実は、結婚前から光夫は浜井乃理子という赤坂のナイトクラブに勤める女と、友永の偽名での交際があり、彼女のアパートに転がり込んでいたのです。彼は売れっ子の乃理子が相当な額の金をため込んでいると踏んで、その金の一部を手に入れてやろうと考えています。最初はヒモのような生活をしていた光夫も、乃理子の勧めで別のナイトクラブのボーイとして働き始めました。仕事はそれなりにうまくこなす光夫は、ほどなく、店の客で大阪の貿易商の夫人だという倉垣左恵子と関係を持つようになります。そして、乃理子の預金が案外と少ないことがわかったことから彼女と別れ、左恵子を新しい金づるにしようと企てて大阪へ移り住むことにしたのです。

訳あって滝村姓に戻った光夫は、もともと器用で要領が良く、左恵子に紹介されて入ったPR会社でも優秀に働いて、光明薬品という大会社の宣伝課へ転職。ここでも有能ぶりが評価されます。ところが今度は、滝村薬店が銀行からの買収に応じて時価の三倍という高額で土地を売ると知り、その金を目当てに元の鞘に収まろうと画策するのでしたが…。好事魔多しというよりも、あくまでも身勝手な男に天網恢々というところでしょう。

この小説をベースにして制作されたテレビドラマが1983年に放映されました。枠組みは原作を踏襲していながら、特に後半は小説のその後まで描いているような内容です。監督が崔洋一で脚本は橋本忍の娘の橋本綾。主演の光夫役が松田優作、乃理子を風吹ジュン、左恵子(劇中では冴子)を辺見マリ、さらに刑事役が加藤武と山西道弘という素晴らしい面々でした。

▼寝敷き

森岡源次は父が病気で倒れて以来、家業を継いでペンキ職人をしています。建物の2階や屋根などの高いところでの作業中、意図せずに他人の情事を目撃することがあり、それを、仕事で出入りする住宅の主婦やお手伝いさんに面白おかしく語って聞かせることが、源次の楽しみのひとつです。中にはそこでその場限りの関係になることも。彼はそんな家のひとつで知り合った夏井季子(すえこ)と付き合い始めました。しかし彼にはとても良い縁談が進行していて、来年の春には挙式の予定です。季子に別れ話を切り出しますが、しつこい性格で嫉妬心も強い彼女は聞き入れません。しかも妊娠したと言い出し、叔父の知り合いの暴力団を持ち出して源次を脅します。状況を打開するために一計を案じた彼は、季子を湯河原温泉への旅行に連れ出すのですが…。

寝敷きとは寝押しと同義語で、服の皺を伸ばしたり、折り目を付けたりするために、敷き布団の下に服を挟み込んで寝ること。お手軽なアイロン代わりですが、上手に服を置かないと、逆に皺が寄ったり変なところに折り目が付いたりということになりかねません。小生も母に倣って度々挑戦し、失敗しては服を置く場所や向きを工夫していたことを思い出しました。

●黒の挨拶

1973年(昭和48年)1月から「週刊朝日」で連載。結果的に第2話以降は執筆されず、シリーズにはなりませんでした。

▼告訴せず

岡山は美作(みまさか)のA市で駅前食堂を経営する木谷省吾(きたにしょうご)は風采の上がらない平凡な男です。妻やその妹、さらにその夫で衆議院議員の大井芳太(おおいよした)からは日々虐げられています。総選挙を迎える大井は当落線ギリギリのところにいることから、工作のために資金として裏金3,000万円を調達。義兄に金を東京から運搬するよう指示します。ところが、彼はそれを拐帯して水上温泉に潜伏。そこで親しくなった旅館の女中お篠から、渋川と高崎の間にあるらしい上野国比礼(こうずけのくにひれ)神社の太占(ふとまに)は農作物の収穫高の予言がよく当たると聞きました。作物ごとにその年の出来を占うのだそうです。

太占とは、古代中国から伝わった鹿や猪の肩甲骨を用いた骨卜(こつぼく)と呼ばれる占いのこと。骨に傷をつけて火で焼き、表面に現れたひび割れで吉凶を占うというもので、この神社で行われるのがその年の作物ごとの豊作、凶作を示す神事です。同様に亀の甲羅を使用するものを亀卜(きぼく)あるいは甲卜(こうぼく)と呼びます。卜という字は、この占いの骨や亀甲にできた割れ目を表す象形文字で、占いの意味。ちなみにカタカナの「ト」は「止」が字母で、占いとは関係ありません。

水上から伊香保へ移り、さらに気分を変えるために岩手の温泉地へやって来た木谷は、北海道からの団体客が交わす小豆の作付けについての会話を耳にしました。太占にも小豆の予測があったことを思い出します。その旅館で盗難事件が発生。刑事に現金が詰まったトランクを発見され、木谷はそれが選挙資金であり、自分が持ち逃げしたことをありのままに供述します。しかし、大井も金を用意した大臣もそんな金は知らないと答えました。裏金ですから、告訴どころが被害届を出すことさえできません。

警察を放免された木谷は、比礼神社で神主と会い、古くより伝わる記録などから太占神事の詳細を教わります。そして東京へ向かい、比礼神社の託宣を信じて手持ちの金を小豆相場につぎ込むこととしたのです。これが見事に当たります。首尾よく利益が出て資産が増えてきたところで、お篠を呼び寄せ、モーテルの経営に乗り出そうと計画。けれども、なにやら追手の影が見え隠れしてきました。大金を手にしたものの、影をひそめる必要があるため身分を偽ったままの木谷。最後にタイトルの意味がわかります。「生けるパスカル」(1971年)の中で語られる、ルイージ・ピランデッロ著「死せるパスカル[16]Il fu Mattia Pascal・1904年」の主人公と言わば同じ状況なのです。

物語の鍵となる重要な素材なので、太占と小豆相場に関しては微に入り細を穿つような専門的記述があります。週刊誌の連載ということからも、何度となく繰り返し説明しているのでしょう。商品先物取引は内政や景気だけでなく、国際情勢の影響もあるうえ、特に農産物は天候に左右されるところも大きく、儲けることも損を出すリスクも常に隣り合わせ。小豆はその代表格で、素人が気軽に手を出せる代物ではないと言われている由縁ですね。危険な小豆相場を扱った小説というと梶山季之の「赤いダイヤ」[17]1962年が有名。清張作品では、「二冊の同じ本」[18]週刊朝日カラー別冊1971WINTER掲載・「松本清張初文庫化作品集1 失踪」に所収の中にも大事な要素として描かれていました。ちなみに先物取引では「小豆」を「しょうず」と読みます。

1848年に設立された世界最古の先物取引所というのが、Chicago Board of Trade(CBOT)シカゴ商品取引所です。2007年、Chicago Mercantile Exchange(CME)シカゴ・マーカンタイル取引所と合併してCMEグループとなりました。CMEグループのウェブサイトによれば、年間約1,000兆ドルにも及ぶ取引を行う世界最大級の総合デリバティブ市場なのだとか。もちろん農産物も幅広く取り扱っていますが、主要な商品はトウモロコシ、小麦、大豆といったところでしょう。近年シカゴでは、ビジネス環境が悪化していることから、シタデル(ヘッジファンド)、TTX(鉄道車両)、ボーイング(航空機)などの大企業が他州へ移転し、あるいは移転予定を発表しており、CMEもそれに続くのではないかとの見方が出ているようです[19]2024年時点の情報。

この作品は東宝で映画化されて1975年に公開。主役の木谷を、当時すでに参議院議員だった青島幸男が演じました。

References

| ↑1 | 標高2,889m・北アルプスの後立山連峰のひとつで長野と富山の県境にある |

|---|---|

| ↑2 | 1968年中央公論社刊 |

| ↑3 | 清張自身は「山の骨」(1972年)の中でもう少し長くても良かったと述べている |

| ↑4 | 連載当時は間に入新井、新井宿、山王の町があった |

| ↑5 | 屋根部分だけの集会用テント |

| ↑6 | 2012年施行 |

| ↑7 | 藁を編んだ袋 |

| ↑8 | 1986年発売 |

| ↑9 | 1970年竣工 |

| ↑10 | ノーベル文学賞の授賞は1968年 |

| ↑11 | ごく短い小説 |

| ↑12 | 「有りがたうさん」1936年公開 |

| ↑13 | 甲府から昇仙峡への途中に位置 |

| ↑14 | 南青山にあった町名・現在は首都高速道路3号線の出入口に名前が残る |

| ↑15 | 現在は合併して甲州市の一部 |

| ↑16 | Il fu Mattia Pascal・1904年 |

| ↑17 | 1962年 |

| ↑18 | 週刊朝日カラー別冊1971WINTER掲載・「松本清張初文庫化作品集1 失踪」に所収 |

| ↑19 | 2024年時点の情報 |

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4610e10a.e6f6362e.4610e10b.47b3ba3e/?me_id=1262790&item_id=11741156&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fguruguru-ds%2Fcabinet%2F452%2Ftdv-19245d.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/486e51dc.2bc0a3fc.486e51dd.0dceebaf/?me_id=1299458&item_id=10018523&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnhksquare%2Fcabinet%2Fmc20%2F10409.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3bae.83238834.217b3baf.07b3dcac/?me_id=1213310&item_id=11247555&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9190%2F9784101109190.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3caa.96c52ad9.217b3cab.91edc13a/?me_id=1278256&item_id=11586061&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F4633%2F2000000154633.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3caa.96c52ad9.217b3cab.91edc13a/?me_id=1278256&item_id=11607458&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F5450%2F2000000175450.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3caa.96c52ad9.217b3cab.91edc13a/?me_id=1278256&item_id=17663422&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F5537%2F2000006695537.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)