松本清張の作品でタイトルに「黒」の入るシリーズや作品を自分勝手にご紹介する第3弾。

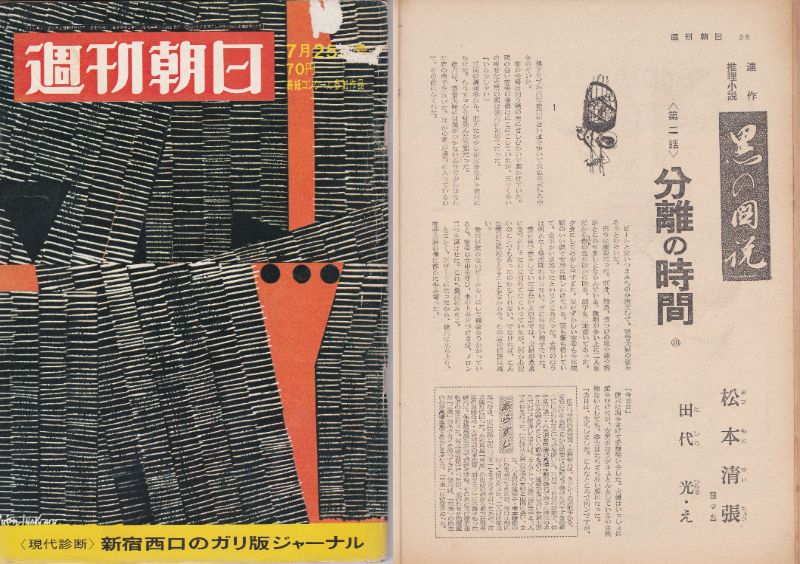

今回は「黒の図説」です。

1969年3月から1972年12月にかけて「週刊朝日」に連載されました。「黒の図説」としての単行本化はありません。以下は連載の順番です。

▼速力の告発

次項「分離の時間」が表題の単行本に収録されている中編です。

不幸な交通事故で妻子を失った家庭電器販売店主の木谷修吉。加害者は若いサラリーマンです。最初は彼を殺したいほど憎んでいた木谷ですが、その誠意ある態度に接するうちに気持ちは和らぎ、彼の苦悩を知って同情さえするようになります。そして木谷の怒りの矛先は自動車製造会社へ。交通事故の原因は競って速力を宣伝する企業にあると言うのです。自動車販売店から製造会社、それに交通刑務所へと旺盛な活動力で動き回り、攻撃的で果敢な運動を始めるのでした。

当時は自動車保有台数の増加と共に交通事故や交通渋滞、排気ガスによる大気汚染が重要な社会問題のひとつでした。この作品の連載の翌年、1970年の年間交通事故死者数は16,765人で最悪を記録。交通安全基本法が制定され、中長期の交通安全基本計画によって状況は徐々に改善されていきます。法整備だけでなく、自動車の性能向上、道路事情の良化、運転者への啓蒙といった要因もあってか2024年の年間交通事故死者数は2,663人にまで減少しました。それでも木谷のように悲劇を味わう人はなくなるわけではなく、ここ数年では悪質なドライバーや高齢者の運転による死亡事故がクローズアップされる傾向ですね。

作中で木谷は自動車メーカーの広告について、スピードを強調し過ぎていると指摘しています。その中で「さすがに以前のように最高速力の数字を大きくは出していません」と言っていて、そんなこともあったのだと調べてみると、ありました。上は1963年、下は1964年の雑誌掲載の広告です。日本の高速道路での制限速度が時速120㎞に引き上げられたのは2020年のことで、それまでは100㎞でした。つまり、これらの車に乗っても最高時速は出してはいけなかったわけですから、何のため?って思いますよね。

▼分離の時間

広告代理店に勤める土井俊六は、新聞で代議士の八木沢喜巳治(きみじ)が横浜のホテルで絞殺体となって見つかったという記事を目にして、少し前にタクシー運転手から聞いた同性愛疑惑の話に結び付けます。京橋の明和会館がキーワードです。八木沢がお抱え運転手付きのベンツで頻繁に通う場所。しかし、会館内に用事があるというのは口実で、こっそりと裏から抜け出しては、タクシーで別の場所へ向かっているらしいのです。そこは麻布市兵衛町という、江戸時代の名主(なぬし)の名を冠した町名。首都高速3号渋谷線と環状線が分かれる谷町ジャンクションや、アークヒルズ、泉ガーデンがある、現在の六本木一丁目、三丁目周辺にあたります。永井荷風が長く暮らした「偏奇館(へんきかん)」のあった場所ですね。荷風はこの洋館で「濹東綺譚」などを執筆しましたが、昭和20年の東京大空数で建物は消失しています。

俊六は高校時代の同級生で週刊誌のトップ屋をしている山岸定一(さだいち)に相談。ふたりで調べてみることにしたのです。すると、市兵衛町で八木沢が訪ねていたのは旭クラブという、大光容器なる会社の重役寮であることや、明和会館ビルにあるおしゃれな洋品店「三条」が関係しているであろうことなどが判明。大光容器は中小企業ながら、大手石油会社のひとつ東方石油の専属で石油缶やガソリン缶を製造しているそうで、強い結びつきが考えられます。見えてくるのは八木沢代議士と東方石油社長の上杉との関係です。明和会館ビルに行っては車を待たせたまま旭クラブへ往復する。その間の「分離の時間」に何が行われていたのか。八木沢の死の真相はそこに直結しているに違いありません。行方をくらました八木沢の元運転手、料理屋「魚忠」への仕出し注文の数量、客が少ないはずなのに事業を拡張する「三条」などの謎が絡み合ってひとつになっていくのです。

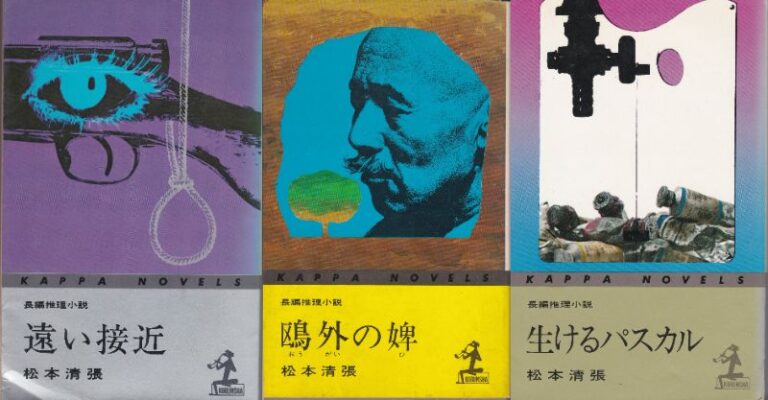

▼鴎外の婢

この表題の単行本では、次項「書道教授」も収録されています。お話の記事はこちら。

▼書道教授

銀行の支店の外務担当で、受け持ちのエリアを社用車で回っている川上克次は、いつも通る道にある勝村呉服店が気にかかります。彼は書道の経験があり、その店のウインドウに掲げられている、流麗な書体で書かれた数々の木札や紙札に惹かれるからです。ある日その店で主人の葬儀があったのを目にし、その後店舗がなくなったことを知りました。少し寂しい気持ちになっていた頃、パチンコ屋でバー勤めの神谷文子という女と知り合い、深い関係になります。

その1年後、担当地区を車で走っていた川上は、ある家に「勝村」の表札と「書道教授」と書かれた檜の板を見つけたのです。あの呉服店の文字に相違ありません。彼は女主人の勝村久子に頼み込んで弟子にしてもらいました。久子には他にも何人かの弟子がいて、それぞれ別の部屋で個人教授を受けているようです。川上は頻繁に稽古に通うようになります。

一方、他に男がいるはずなのにお金ばかりを要求する文子。別れたいけれども、法外な手切れ金を払えと言われていてなかなかできない状態です。ある日、勝村邸へ向かっていると、以前から気になっていた自宅近所の谷口古書店の妻が、客の男と寄り添って歩く姿を見かけます。勝村の家へ入っていったようです。表向きは書道教室でも裏で連れ込み宿の営業をしているのか。すると次にふたりが勝村邸に入るのを見た翌日、谷口の妻が行方不明になったことを知ります。一週間後、相模湖畔で彼女の絞殺死体が発見されました。

推察するに、時おり家の前に停まっているクリーニング屋の車が関係していて、勝村邸を拠点になんらかの悪事を働いているのだと思われます。川上はそれを利用して文子を亡き者にしようと計画を実行に移すのでした。何しろ面白いのはその後の展開です。まさかそんなところに繋がって来ることになろうとは。

この作品はそのまま映像にしても面白いと思うのに、映画化はされませんでした。でも、何度もテレビドラマにはなっています。1982年版では、川上を近藤正臣、久子を加藤治子、文子を風吹ジュンが演じ、重要な役回りの川上の妻保子は、当時「欽ドン!良い子悪い子普通の子」の良いOL役が好評だった生田悦子でした。

▼六畳の生涯

3つ下の項目「生けるパスカル」が表題の単行本に収録。

東京の住宅地で内科医院を開業している志井田(しいだ)正夫。妻の望子(もちこ)と79歳になる父の博作(ひろさく)と一緒に住んでいます。子供はいません。医院では看護婦の久富千鶴子が働き、自宅には家事の手伝いと博作の身の回りの世話をするためとして、派遣婦の吉倉トミが通ってきます。トミは女中奉公が長かったのでよく働くのですが、盗癖があり、押し入れにしまってある貰い物の洋酒などをこっそり持ち出しているようです。望子や千鶴子はそれを勘づきながらも特に大ごとにはしません。トミに好意を持つ博作は、自分が寝起きする六畳間で彼女と話すことを日々の愉しみにしています。しかし、博作はトミの夫が仕事もせずに毎日飲んだくれていることを知ったため、トミを連れて田舎へ戻り一緒に暮らそうと考えるようになるのでした。一方、六畳の外では博作の気づいていない別の動きが。

▼梅雨(ばいう)と西洋風呂

東京に居た鐘崎義介(かねざきぎすけ)は、二十数年前、亡くなった兄を継ぎ、人口30万人の水尾市で家業の酒蔵を営むことになりました。そして、「民知新聞」なる週刊新聞を創刊。内容は市政を批判する反体制的記事が主体です。新聞が人気になったおかげで義介は市会議員に当選し、保守与党の憲友党で反主流派に身を置いています。「民知新聞」には、未経験ながら実直そうな土井源造という男を雇い、仕事を教え込んで編集長にしました。来年は市長選挙。党主流派の宮山市会議長が推す、現市長の浜田の三選が有力視されています。宮山と対立する義介は、市長選の情報を得るために党県連本部のある雲取市へ。列車で2時間ぐらいの場所です。その晩は近くの波津温泉の旅館に泊まることに。ひとり侘しい気持ちでいたものの、女中の案内でバーを隠れ蓑にした売春アパートへ行くと、そこで出会った若い女カツ子に惹かれます。彼女の部屋の風呂場に置かれていた、ピンク色の西洋式バスタブも気に入ったようです。それから県連訪問や酒の営業を口実として頻繁にカツ子の部屋を訪れるようになった義介。その間にカツ子へ渡した金は、生活費の他にいずれ彼女が始めたいという商売の開業資金も含めると相当な金額になっています。すると地味で朴訥な男だと思っていた源造の振舞いが妙なことに気がつきました。自分の知らないうちに各方面と裏で繋がっていて、カツ子のことまで嗅ぎ付けたようです。徐々に追い込まれていく義介ですが、それを打開する方策はあるのでしょうか。

▼聞かなかった場所

単独で単行本になりました。記事はこちら。

▼生けるパスカル

タイトルを見たときは「人間は考える葦である」の言葉で有名なフランスの哲学者、ブレイズ・パスカルBlaise Pascalに関連しているのかなと思いましたが、全然違いました。

美術雑誌記者の森が中堅どころの画家、矢沢辰生に対して「死せるパスカル」について語ります。これはノーベル文学賞受賞の戯曲作家ルイジ・ピアンデッロLuigi Pirandelloが書いた小説”Il fu Mattia Pascal”[1]1904年のことです。本書内でも記載がある通り、そのまま日本語にすると「故マッティア・パスカル」。イタリア語では名前や役職などの前にIl fu(女性の場合はLa fu)を付けると故人を意味します。「故~」は英語でも定冠詞を付けてThe lateです。The deceasedだとより丁寧で正式な言い方になります。この小説は、米川良夫(よねかわりょうふ)の翻訳による「生きていたパスカル」というタイトルでも福武書店より刊行[2]1987年されました。

さて物語は、「死せるパスカル」の内容と作者ピランデッロの生涯を下敷きにした、画家の利己的な苦悩を描いています。矢沢は他の多くの画家と同様に、妻の鈴惠がマネージャー的な仕事をしているので創作に専念。ところが、鈴惠は異常なぐらいに嫉妬深く、ときに大暴れをすることもあるため矢沢も手を焼いています。もとはと言えば、自分の度重なる浮気が原因なのは明白なのに、それをやめられないことも事実です。加えて、絵が売れるようになっても鈴惠に財布の紐を握られていることから、金銭的に自由がありません。鈴江に内緒で懇意にしている画商に直接小品を売っては、女と遊ぶための小遣いにしているぐらいです。自分のことは棚に上げて被害者意識ばかりが募る矢沢。自身を精神障害のある妻と暮らしたピランデッロや、一度死者となり蘇ったパスカルに重ねては、なんとか現状から脱却できないものかと画策するのです。

▼遠い接近

清張自身の悲惨な従軍体験をもとに書かれた小説です。

彼の戦争における経験は、自伝「半生の記」に詳しく記されているだけでなく、小説「厭戦[3]1961年「別冊新日本文学」掲載」、「任務[4]1955年「文學界」掲載」、「網[5]1975-76年「日本経済新聞」連載」、「赤いくじ[6]1955年「オール讀物」掲載」、「絢爛たる流離[7]1963年「婦人公論」連載」の第3話「百済の草」と第4話「走路」にも、その場で直に味わった者にしかわからないような記述が多くみられます。

太平洋戦争最中の昭和17年。神田小川町に住む山尾信治は、五ヶ所の印刷所を顧客に持つ腕利きの色版画工です。戦時中であっても急な注文が多く、また父母と妻と三人の子供を養うために仕事に精を出し、町内の軍事教練にはあまり参加できません。でもすでに32歳になっているうえに、徴兵検査で第二乙種[8]甲種に次ぐので補充兵となるだったことから召集を受ける可能性は低いと考えていました。ところが、信治のもとへ教育招集の令状が届きます。身体検査の受付へ行くと、知り合いから教練に出なかったことで「ハンドウを回された」のだと聞きました。ランダムに選ばれると思われていた赤紙に、なにがしかの思惑が働いたことによって、自分は懲罰的に召集されたのではないかと気になります。

佐倉の聯隊に衛生兵として入隊した信治は、連日厳しい訓練に耐えながら、古兵からのいわれのない暴力を受けるのです。中でも安川一等兵は神経痛の仮病で弱兵整理[9]病弱な兵を除隊させるを狙っていながら、衛生兵たちへ執拗ないじめを繰り返すのでした。山尾は教育招集の3ヶ月間の辛抱だと我慢します。しかし、戦局が変わったことにより本召集へと切り替わり、そのまま福岡経由で朝鮮へ送られることになってしまいました。山尾は誰かが作為的に召集令状を出したのだと考え、妻に調査を命じます。その結果わかったのは、山尾を指名したのが区役所の兵事係に勤める稲村という男で、係長は河島という名だということ。さらに、釜山の市役所に勤務していた細井上等兵から、赤紙差出しの権限を持つのは区役所でも兵事係長だけだという情報を入手。河島係長の仕業だと断定します。

一方、働き手を失った山尾の家族は広島へ疎開。山尾は戦線へ赴くことなく、竜山基地[10]朝鮮軍司令部が置かれた陸軍駐屯地・現ソウル特別市龍山区で終戦を迎えました。復員はしたものの家族は全員原爆の犠牲となり、まともな仕事もないまま小さな印刷所に身を寄せます。するとヤミ市で安川と再会。除隊後に軍需省の雇員(こいん)[11]官庁が雇う非正規職員としてトラックの運転手をしていた安川は、敗戦前後に持ち出した大量の軍需物資をヤミで捌いて儲けているようで、相当な羽振りの良さです。そして、山尾が軍医に働きかけたおかげで自分が除隊できたと恩義に感じてくれています。山尾は、今日の食糧にも事欠くような立場であることから、不本意とは感じながらも安川の子分のように仕事を手伝うことになりました。そんなある日、思いがけず河島の所在を知ることになります。身分を偽って河島と対面した山尾は、召集のいきさつが自分の考えていた通りであったことを知り、復讐のための一石二鳥の企みを遂行することに決めたのです。

この小説はNHKで1975年にテレビドラマ化されました。「土曜ドラマ」の第1作です。晩年にはタレントとしても活動していた名ディレクターの和田勉(わだべん)が演出、のちに清張作品を数多く手掛ける大島靖子が脚本を担当。出演は、山尾が小林桂樹、妻が吉行和子、父が笠智衆という確かな顔ぶれです。しかし、なんといってもいい味を出していたのが吉川役の荒井注でした。松本清張自身も闇市のタバコを売る役でカメオ出演[12]自身が原作の土曜ドラマで計12回出演しています。

召集令状、いわゆる赤紙は英語ではdraft-cardと言います。ここでのdraftは軍の召集ですが、その他にもとてもたくさんの意味を持つ単語でもあるのです。たとえば正式な書類をつくる前の下書きや草稿とか、スポーツの新人選手選択会議とか、生ビールのように大きな樽などから提供される飲み物(イギリスではdraught)とか、船の喫水(水面から船底までの距離)とか、冷たい隙間風とか、風避けのために前の車にぴったり付く走法といったところ。draft horseというとばん馬などの重い荷物を引く馬のことを指します。まあ個人的にはdraft-beerが一番身近ですけど。

▼山の骨

冒頭でかつて「週刊朝日」に連載した「黒い画集」を引き合いに出し、短編小説の面白さと推理小説を短く書く難しさなどを語っています。短い文章であっても、警察資料や新聞記事とは違って、その情景が目に浮かぶような描写を加えなければならないというようなことです。この小説は「実際にあった事件」について書いたお話でありながら、巧みな叙述によって場面の状況や登場人物の心理が描かれています。

昭和45年ごろ、東京都西多摩郡檜原村の山腹で、白骨死体が見つかりました。身元を特定しようにも、衣類や所持品はなく、30歳前後の女性であること、死後7,8年は経過していることぐらいしかわかりません。骨の状態から、一度どこか他の場所に埋められていたものが、ここへ運ばれて埋め直されたようです。手がかりがないまま捜査は打ち切り。その2年後、東京都多摩市の山林で、宅地造成中の工事現場から若い男の白骨死体が発見されます。当然のことながら女の白骨との関連など誰も考えていません。警察は骨がくるまれていた包装紙から丹念に調べていき、高円寺に住む木谷良祐医学博士へ辿り着きました。そこから探っていくと、木谷の義父には養子に出した政治(せいじ)という息子がいて、それが前科者で所在不明だとわかります。彼の消息を知る人物として、池袋のパチンコ店主岡野喜太郎から事情を聴くことにしました。すると、思いがけずふたつの白骨死体の接点が浮かび上がってくるのです。別々の場所で発生したいくつもの出来事が組み合わさって、真相が明らかになっていきます。

▼表象詩人

昭和初期の小倉。「わたし」三輪は私鉄駅員です。近くにある陶器工場の社員寮に住む友人の久間(くま)英太郎と秋島明治(めいじ)とともに、いわばサロンとも言うべき深田夫妻の家で小説や詩について語ることを楽しみとしています。久間は有田の陶器店の息子で陶器工、秋島は山村生まれの事務員です。深田弘雄は蔵前の高等工業学校[13]東京科学大学の前身である東京高等工業学校のことで製陶技術を学んだ技師。将来を嘱望されているエリートで、妻の明子は垢抜けた東京人です。深田の書斎には大きな書棚があり、陶器の専門書、哲学書、文学書などの真新しい書物がいっぱいに詰まっています。彼は几帳面で清潔好きな人物です。「わたし」は文学談義の合間に彼らの人間模様を垣間見ます。久間と秋島はお互いを良く思っておらず、またふたりとも明子に好意を抱いているようです。

ところが、盆踊りの晩に明子が殺害されます。久間と秋島は留置されて警察の取り調べを受けますが、決め手がないまま事件は迷宮入りに。結局、深田も久間も秋島も会社を辞め、小倉を去りました。

「わたし」は東京に出て新聞社に長く勤めた後、横浜で出版関係の仕事をしています。期せずして秋島が郷里で町会議員をしていることを知り、逡巡した挙句、彼の元を訪ねることにしたのです。40年ぶりに再会した秋島から聞かされたのは、「わたし」の考えていたのとはまったく違う人間関係と明子殺しの構図でした。

このお話は創作ですが、清張が少年期から青年期に暮らした小倉での体験が盛り込まれ、「わたし」に投影されているようです。陶器工場というのは東洋陶器(現TOTO)がモデルで、現在も変わらず同じ場所に存在しています。

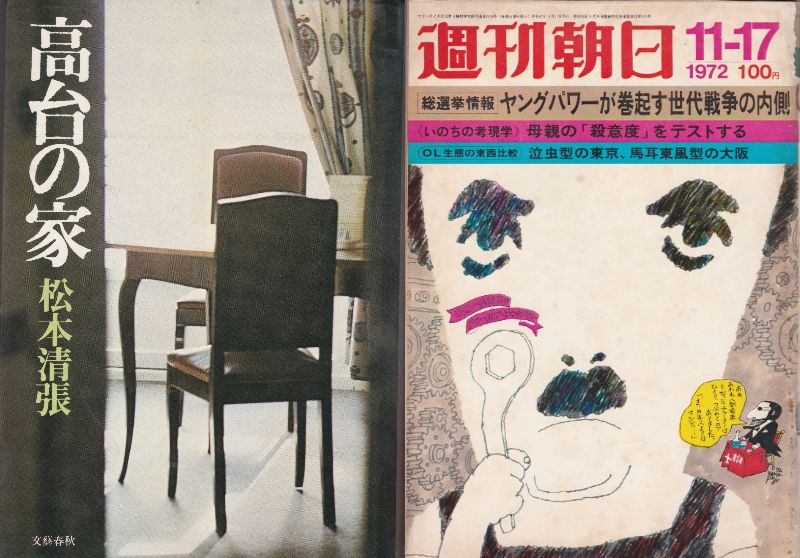

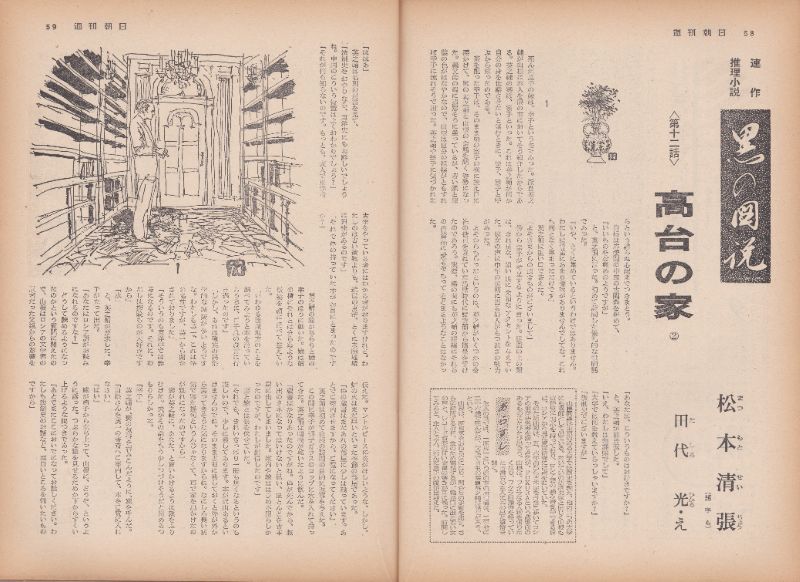

▼高台の家

大学で法制史を教える山根辰雄は、外国から見た東洋史に深く関心があり、古本屋を回ってはロシアの東洋研究書を探しています。その中でFUKURAの蔵書印があるものを度々見かけるので、その出処を確認したところ、2年前に26歳の若さで亡くなった深良(ふくら)という人のものであったことがわかりました。故人となった英一の父である深良英之輔(えいのすけ)宛に、まだ保存されている本があれば見せてもらいたい旨の手紙を出すと、快諾の返信が。早速出向きます。その場所は、南麻布5丁目の高台にある大きなフランス風のお屋敷です。相当な資産家なのでしょう。そこには糖尿病を患う英之輔、付き添って面倒を診ている妻の宗子とともに、英一の嫁、幸子(ゆきこ)が住んでいます。山根は英一の書斎の蔵書から1冊を借りて帰りました。その際、客間に集まった幸子の友人と思しき4人の青年を紹介されます。やって来る男たちは他にも数名いて、何ヶ月かで新しい人と入れ替わったりしているそうです。幸子の再婚相手を選ぶためなのか、だとしたらなぜそれを深良夫妻が認めているのかもよくわかりません。本を返したり、別の本を借りたりするために何度か深良邸を訪問したことで、山根は彼らの人間模様を想像するのです。すると彼はかつて客間で会った男が自殺したという新聞記事を目にします。幸子にふられたことで死を選んだのでしょうか。実は、深良家の3人にはそれぞれの思惑があるようです。客間の男たちの役割とは何なのか。ある事件によって、山根にはその全貌を見渡すことができるようになるのでした。

深良邸があるとされた場所は作中で割と詳細な位置が描写されていて、有栖川宮記念公園やスイス大使館、ノルウェー大使館などの表記があります。ここは東京メトロ日比谷線の広尾駅のすぐ近く。外苑西通り(都道418号)を天現寺橋交差点から霞町(西麻布)交差点方面へ北上した東側に当たります。個人的な思い入れは、学生時代に通学途中で輸入食材を求めるために立ち寄ったスーパーマーケットのNATIONAL AZABUと明治屋。会社員時代に業務で訪れていたフランス大使館やフィンランド大使館。それとワゴンサービスの飲茶が名物だった「香港ガーデン麻布迎賓楼[14]2006年に閉店」。

今では、この地域にあった高台の大きなお屋敷はどんどんなくなって超高級マンション街に様変わりしています。

表題の単行本に併録されている「獄衣のない女囚」もおすすめです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3caa.96c52ad9.217b3cab.91edc13a/?me_id=1278256&item_id=11566704&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F6738%2F2000000126738.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3caa.96c52ad9.217b3cab.91edc13a/?me_id=1278256&item_id=11586642&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F0694%2F2000000160694.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3caa.96c52ad9.217b3cab.91edc13a/?me_id=1278256&item_id=17663409&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F5635%2F2000006695635.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3bae.83238834.217b3baf.07b3dcac/?me_id=1213310&item_id=21494343&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4694%2F9784041154694_1_19.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3caa.96c52ad9.217b3cab.91edc13a/?me_id=1278256&item_id=13640297&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F5181%2F2000002375181.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3caa.96c52ad9.217b3cab.91edc13a/?me_id=1278256&item_id=17663423&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F5538%2F2000006695538.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3bae.83238834.217b3baf.07b3dcac/?me_id=1213310&item_id=19574903&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8330%2F9784334778330.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)