松本清張作品の中から、タイトルの中に「二」の文字が含まれるお話を集めて、自己本位な考察とともにご紹介します。それぞれのお話の内容に繋がりがあるわけではありませんので、悪しからず。( )は初出の年。

●二すじの道(1954年)

月刊誌「キング」に掲載された歴史小説。「刃傷」(東部書房)、「五十四万石の嘘」(中央公論社)、「武士くずれ」(中央公論社)といったいくつかの短編集に収められました。

徳川家康の六男である松平忠輝が主人公。清張は「面貌」(1955年)という作品で忠輝を出生から描いています。生まれたときから容貌が醜いという理由で家康から嫌われていたのだとか。松平康直の養子となって長沢松平家の深谷1万石を継いだ忠輝は、兄の武田信吉の水戸藩移封に伴い佐倉5万石、続けざまに川中島12万石と領地を移し、1610年(慶長15年)には越後国高田藩に加増移封。75万石の国主となりました。妻は伊達政宗の長女である五郎八姫(いろはひめ)。いわゆる政略結婚でした。

これは忠輝がそんな大領を治めていた頃のお話です。大坂夏の陣(1615年・慶長20年)参戦へ急ぎ行軍中の忠輝。その隊列を追い抜いたニ騎の武者を、無礼だとして忠輝の配下が斬り殺してしまいました。ところが後に、この武者たちは忠輝の兄、将軍秀忠直属の旗本であったことがわかります。

忠輝は大坂夏の陣では道明寺・誉田の戦いに間に合わず、最終決戦となった天王寺・岡山の戦いでは茶臼山に向き合う大和口(紀州街道の起点)に展開。しかし、伊達政宗の後方援護のような形態で大きな戦果を挙げることはなく、家康からはいよいよ遠ざけられるようになっていました。そこでこの事件が発覚。滞りなく手を下した者たちを差し出すことができなかったこともあって秀忠の逆鱗に触れます。本編はその下手人差し出しに関わる後日談で、家臣たちが葛藤し苦悶する姿を描いたものです。

大坂夏の陣の翌年、家康が死の直前に茶阿局(ちゃあのつぼね)[1]家康の側室で忠輝の母を通じて「乃可勢(のかぜ)」と名の付いた信長、秀吉から伝わる一節切(ひとよぎり)[2]竹の節がひとつしかない縦笛を忠輝に与えたことが知られています。最期に家康が温情をかけたのかも知れません。さりとて秀忠の怒りは収まらず、遂には忠輝は改易(かいえき)[3]領土没収、配流(はいる)[4]流刑の憂き目を見ることとなります。この時まだ25歳。伊勢国の金剛證寺から飛騨高山藩、そして最終的に諏訪藩に預けられて高島城で亡くなったのは92歳でした。清張の短編小説「湖畔の人」(1954年・角川書店刊「延命の負債」に所収)は、定年近くになって諏訪支社への転勤が決まった新聞社に勤める男が、誰からも好かれることのなかった忠輝の生涯に、自分の似通った寂しい境遇を重ね合わせるというお話です。

五郎八姫はというと、忠輝改易後に離縁されてその後出家したそうです。その墓所は、日本三景のひとつで特別名勝として有名な松島の、天麟院(てんりんいん)[5]五郎八姫の院号にあります。

●奥羽の二人(1954年)

これも短編の歴史小説です。「文藝春秋」に掲載されました。奥羽とは奥州(陸奥国)と羽州(出羽国)を合わせた概ね現在の東北地方全域のこと。

これは、ともに豊臣秀吉に仕えた伊達政宗と蒲生氏郷(がもううじさと)の葛西大崎一揆を巡る駆け引きを題材にしたお話です。1590年(天正18年)に小田原城を攻め落として後北条氏を滅亡させた秀吉は、奥州仕置[6]小田原に参戦しなかった主に奥羽の武将を改易(領土没収)するなどの処罰(宇都宮仕置)により天下統一を果たします。その際に小田原へ遅参した政宗から没収した会津領は氏郷に移封されました。そこから二人の確執は生まれるのです。翌年に起こった葛西大崎一揆に際し、秀吉家臣の浅野長政(長吉)が彼らに鎮圧を命じます。本編はそれを機に始まる、若い政宗の策略と経験豊富な氏郷の心理戦を描いているのです。絡んでくるのは茶の湯。政宗は幼少期から茶を嗜み、古田織部に師事しました。氏郷は利休七哲(利休七人衆)のひとりに数えられる千利休の高弟です。政宗が下草(しもくさ)城に氏郷を招き一揆鎮圧を約した折に、政宗が点てて氏郷に供した茶が毒入りだったとか。ちなみに利休が秀吉に切腹を命じられたのは、この一揆の年です。

葛西大崎一揆は政宗が扇動したと考えられ、一揆鎮圧後に秀吉の采配で伊達、長井、信夫など中核の所領44万石を氏郷に奪われます。代わりに与えられた葛西・大崎30万石が、のちの仙台藩の礎になりました。

●二代の殉死(1955年)

別冊週刊朝日に掲載された短編歴史小説です。 「西郷札ー傑作短編集(三)」(新潮社)などに所収。

殉死とは、仕えていた主君が亡くなった際に後を追って自らの命を絶つこと。このお話は、幕府に奉仕した親子二代の死を描いています。

三代将軍家光の近習(きんじゅう)[7]側近よりも近くで身の回りの世話をする役で、最も寵愛を受けていたのが堀田正盛(ほったまさもり)。家光の取り立てで格別な栄進を遂げます。正盛は1638年( 寛永15年)松平直政の松江藩移封に伴い松本藩に10万石で入封。加増されて佐倉藩11万石になります。幕府の要職を努めると同時に、家光とは自他共に認める親密な主従関係でした。そのため、1651年に家光の今際の際に殉死を願い出て許可されます。正盛は自刃の前に長男の正信を呼び、幼い大納言(新将軍家綱)のためにたとえ相手が老中であろうと意見をするように言い遺しました。家督を継いだ正信は、祖父でもある大老の酒井忠勝から目をかけられていたにも関わらず、父の遺言に従ってか何かと幕政を批判する態度を改めません。遂には江戸を離れて佐倉へ帰城。改易となり、配流先の徳島で家綱死去の報を聞き自害しました。父の場合と違って将軍のそばに仕えたわけではないので、殉死とは呼べないのかもしれませんが。正信は、歌舞伎や浄瑠璃の「佐倉義民伝」の元ネタと言われる、佐倉惣五郎事件[8]重税を課されたことで将軍家綱に窮状を直訴し処刑されたとする伝承を引き起こしたともされます。

1912年(大正元年)明治天皇の大喪の礼の当日、乃木希典(のぎまれすけ)が殉死しました。これに対して賛否両論が巻き起こる中で森鴎外が著したのが、「興津弥五右衛門(おきつやごえもん)の遺書[9]江戸時代の随筆「翁草」を元にして執筆。家光治世の正保(しょうほう)4年(1647年)の出来事としている」。その後夏目漱石が執筆した「こころ」もこの事件に影響を受けたのだそうです。また、司馬遼太郎はそのものずばり「殉死」(1967年)と「坂の上の雲」(1968~72年新聞連載)で乃木を批判的に描いており、それが作家としての様々な評価にもつながっていると思われます。

●二階(1958年)

月刊誌「婦人朝日」に掲載されました。単行本では短編集「危険な斜面」に収録。

印刷屋を経営する竹沢英二は、2年間を療養所で暮らしたものの病状は回復しません。15年連れ添った妻の幸子(ゆきこ)は反対しますが、強い希望で自宅へと戻ります。その家の1階は印刷の工場です。英二は2階の部屋に床を延べます。幸子は店の仕事が忙しいことから、英二の世話をしてもらうために紹介所に住み込みの派出看護婦を依頼しました。やって来た看護婦は坪川裕子(ひろこ)と名乗る未亡人。経験も豊富で行き届いた看護婦です。しかし、幸子は英二と裕子の言動に不審感や不安感をおぼえます。仕事をしていても二階にいるふたりのことが妙に気になって仕方がありません。実はそこには隠された事実が。

●雨の二階(1964年)

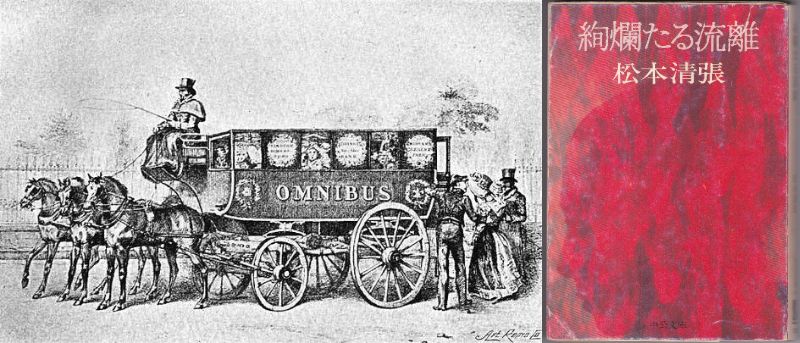

1963年に「婦人公論」で連載された、全12話で構成される「絢爛たる流離」の第5話。「絢爛たる流離」は、3カラットのダイヤモンドの指輪を軸として、移り変わる持主の運命を綴っています。

このお話のスタートは終戦直前の福岡から。日本が敗色濃厚となってきた頃、畑野寛治は軍需省の雇員[10]官公庁に雇われた事務職員(こいん)になっていました。軍需物資の運搬を担うトラックの運転手だったので、物品を掠める将校たちからおこぼれをもらってはそれなりに良い暮らしをしていたのです。

終戦後、隠し持っていた物資を捌いてヤミ商売で大儲け。元将校から安く買い叩いて手に入れたのが件のダイヤモンドの指輪です。東京に拠点を移した畑野は、新橋のビルを根城に九州から送られる物資の取引をはじめます。3階建てのビルの2階が畑野個人の事務所。荒稼ぎをしていると自然に愛人ができ、一度は妻に渡したダイヤの指輪を取り上げてその女に与えました。それを覚った妻は逆上して大暴れするようになります。殺意が芽生えた畑野は…。これは凶器のトリックであり、アリバイトリックでもあります。

「絢爛たる流離」のように、共通の何かで繋がった別々の話を集めたような作品をオムニバスと呼びますね。もともと「あらゆるものの」を意味するラテン語派生の単語です。英語のomnibusには乗合馬車や乗り合バスとか総集編や寄せ集めの意味があります。omnibus billというと包括法案。議会でひとつひとつ審議していてはとても会期末までに全部を成立できないと考えられる場合に、単一の法案にまとめてしまうやり方で、通常は一定の条件内で行われるものです。オムニバスに似た言葉がアンソロジーanthology。文学作品の場合は、オムニバスというとひとりの作家の作品を集めたもので、それに対してアンソロジーは同じテーマや同じ時期、同じ種類の多くの作家による作品を集めたものという違いがあります。映画の場合はひとつのテーマでいくつもの短編を組み合わせて1本にすることが多いですね。

●二重葉脈(1966年)

1966年3月から1967年4月まで読売新聞に連載されていました。

葉脈とは植物の葉の表や裏に見られる筋のこと。水分や養分を運んで行き渡らせるための道であり、動物の血管のようなものです。植物によって数も形も異なっているので、試しに身近な葉っぱをよく観察してみるのもいいかもしれません。英語だとveinヴェイン。これにも血管や水脈、鉱脈の意味があります。少なくとも植物に関して言えば二重葉脈と呼ばれるような現象はないので、この言葉は清張お得意の造語でしょう。

多額の負債を抱えて倒産したイコマ電器株式会社。同社には3億2千万円の使途不明金があり、社長だった生駒ら幹部が隠し持っているのではないかとの疑いが。イコマへの売掛金で苦しむ下請け企業の経営者たち5人は幹部たちを追求しようと結託します。小さな印刷会社の女社長下村るり子もその仲間に入りたい様子です。生駒社長は債権者たちから逃れるために、駿河台の駿峡荘なる旅館に隠遁中。居場所を知るのは秘書室長の柳田、前岡前専務、杉村前常務など数名のみです。その後生駒、前岡、杉村の3人は、時を同じくして別々に旅行へ出かけます。行先もそれぞれです。程なく生駒と前岡は帰郷したにも拘わらず、杉村はなかなか戻りません。杉村の妻から捜索願を受け付けた警視庁は、イコマに関心を持っている捜査一課に連絡。神野(じんの)、塚田の両刑事が動き始めます。なかなか事件が発生しないのは清張作品ではよくあること。杉村失踪が公開捜査になると、大阪での杉村目撃情報や、岡山のダムでの事故、姫路の自動車盗難などの関連が考えられるようになります。ふたりの刑事は手がかりをひとつずつ丹念に調べ上げていき、推理を構築していくのです。そんな時、今度は前岡が北陸旅行へ出掛けたまま行方不明に。ここからは一旦舞台は関西方面へと移り、謎だらけの連続殺人事件へ発展していきます。

●二つの声(1967年)

「週刊朝日」で連載された「黒の様式」の第4話。単行本としては「弱気の虫[11]「黒の様式」第5話」(光文社、文芸春秋刊)に所収されています。

洋菓子店を手広く経営する妻我、電気器具会社役員の越水、老舗金物問屋の進藤、鳥料理店主の原沢ら4人は、浅草周辺に居を構える俳句仲間です。俳句には野鳥がよく詠みこまれることから、軽井沢まで野鳥の声を録音しに行こうということになりました。

妻我が知り合いから紹介された、軽井沢の野鳥の会の幹事で高原タクシー社長の福地嘉六(かろく)は、いくつかの貸別荘を管理しており、そのひとつを一晩貸してもらえるようです。録音のための集音器やテープレコーダーなどの機材一切も妻我が用意しました。早速彼らは列車で軽井沢へ。嘉六と息子の嘉一郎に伴われて貸別荘に到着すると、300mほど離れた森林の中に集音器のパラボラを仕掛けます。4人は連句[12]5-7-5の長句と7-5の短句を交互に重ねていくをしながら野鳥たちが集まって鳴き始めるのを待つのです。それぞれの耳には録音機から延びるイヤホンが。

夜になり、いよいよ鳥の声が聞こえてきました。フクロウ、トラツグミ、アオバズク、ホトトギスの鳴き声。それに交じって男女の話し声も聞こえます。気になるものの声が小さくて何を話しているのかがわかりません。東京に戻った彼らは、原沢の友人が勤める放送局を訪ね、テープをローパスフィルター[13]高い周波数を遮断して低い周波数の音だけ通すにかけて人の話し声を聞きやすく加工してもらいます。よく聞いてみると、何やら深刻な別れ話をしている男女と、その後に集音器の前を通過する際に入った男女の二つの声があるようでした。

ある日、4人が行きつけにしている浅草のバー「青い河」へ越水が行ってみると、ママから店の女の子のひとりマチ子がしばらく無断で休んでいると聞かされます。そのはじまりの日付が彼らの軽井沢行と重なっていて、越水にはどうも気にかかるのです。彼は自分以外の3人が、それぞれマチ子と男女関係にあることを勘づいているからでもあります。マチ子の行方がわからなくなってから一月以上経過した頃に4人は集合。話し合った結果、録音された最初のカップルの女はマチ子の可能性が高いとして、警察署に届け出ます。連絡を受けた軽井沢署が調べたところ、別荘地の林の中で土に埋められたマチ子の死体が発見されました。なぜマチ子が殺されたのかということよりも、なぜこの場所なのかが問題です。もうこうなると、4人のうちの誰かの作為が働いていることは疑う余地がありません。越水は独自の推論を立てて真相究明に乗り出すのでした。

本書でも触れられていますが、トラツグミ(虎鶫)は甲高い、金属音のような「キー」とか「ヒー」という声で鳴きます。かつては「ぬえ(鵺または鵼など)」と呼ばれ、夜の帳が下りてから聞こえてくるその鳴き声が、不気味で不吉なものとして恐れられていました。平家物語(巻第四)の中には、近衛天皇を毎晩怯え悩ませている怪異から警護するために参じた源頼政(みなもとのよりまさ)が、猪早太(いのはやた)と共に怪物を退治する逸話が記されています。その怪物は、「頭は猿、骸は狸、尾は蛇、手足は虎の姿にて、鳴く声鵺にぞ似たりける」とあり、ここから怪物の名も「ぬえ」と混同されて伝えられることになったようです。

横溝正史の最後の長編小説となった「悪霊島」は、1980年の初版に合わせて映画[14]1981年公開・監督は篠田正浩で主演は岩下志麻、金田一耕助役は鹿賀丈史も制作されました。盛んにテレビコマーシャルでも流れた「ぬえのなくよはおそろしい(鵺の鳴く夜は恐ろしい)…」のキャッチコピーを聞いて、「ぬえって何?」と思った人も多かったようです。映像で鳴き声と共に写るのはカラス。もちろんカラスも本編と関係がありますが、これが「ぬえ」だという勘違いも。コマーシャルの最後にトラツグミらしき声が入っています。トラツグミは体調が30cmほどで、全国的に多くの仲間を見ることができるツグミ科の鳥です。コマーシャルはこちら⇒CM横溝正史 悪霊島 映画はこちら⇒悪霊島

それにしても、集音器のパラボラに録音機と、カセットではない大きなオープンリールのテープ10本、集音器と録音機を繋げるためのケーブルが300m分という機材を、たった1泊のために列車で上野から軽井沢往復を運ぶとは、とてつもない重労働だったと思います。それとそもそも300mもの距離を、ケーブルだけを伝って鳥の鳴き声などが鮮明に録音できるものなのかどうかも疑問ではあるのですが。

●二冊の同じ本(1971年)

「週刊朝日カラー別冊1971WINTER」に掲載され、この作品を表題とした12人の作家による短編集「日本推理作家協会編 最新ミステリー集1〈愛憎編〉」(光文社・カッパノベルス)に収録。とっても面白いのになぜかその後の単独刊行はないまま、「初文庫化作品集1 失踪」(双葉社)に収められています。

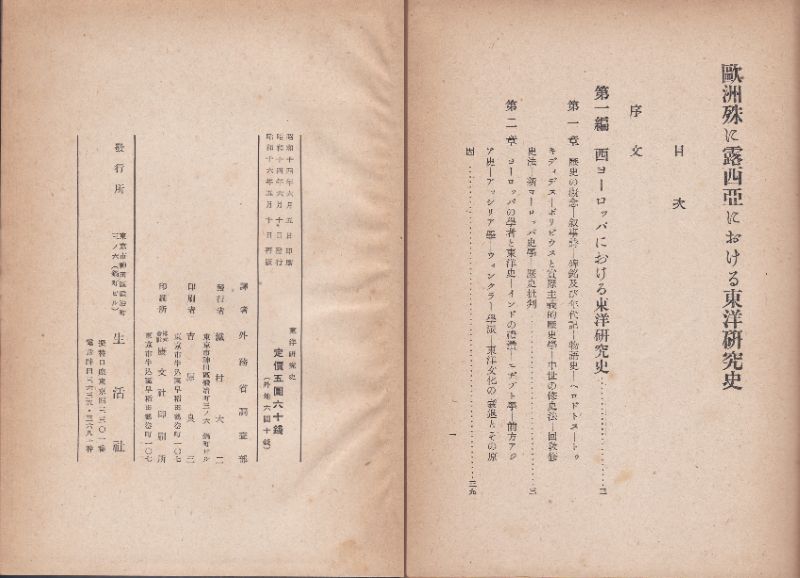

本好きの「私」は、神田の古書即売会の目録の中で「欧州殊にロシアに於ける東洋研究史 ウエ・バルトリド 著・外務省調査部訳」という一冊に目を止めました。「書込みあり」の注が付いています。「私」は手元に、古い知り合いで資産家の塩野泰治からもらった同じ本を持っているからです。しかも塩野の書込みが数多くあります。同じ本への違う人物の書込みが気になり、古書を手に入れようと考えました。何故か他にもその本の購入希望者が3名もいて、籤引きの結果でなんとか入手。本を開いてみてびっくりします。なんと記された書込みは塩野の文字ではありませんか。塩野は二冊の同じ本を所持していたのです。しかもそれぞれ書込みのあるページが違います。二冊をAとBとした場合、Aをある程度読んで書込み、続きをBで読んで書込みということを繰り返していたようです。恐らく二冊は別の場所に置いてあり、塩野はそこを行き来していたのでしょう。

塩野は4年前に亡くなっており、その1年ほど以前に異母弟だという慶太郎夫婦を養子にしました。恐らく莫大な遺産を相続していることでしょう。すると驚いたことに、その慶太郎から今回手に入れた本を譲ってほしいとの連絡が。「私」はそれを断り、二冊の本についてもっと調べてみようと思います。

まず静岡県S市へ向かい、神田の古書店へ本を売った古本屋、そこへ本を持ち込んだ廃品回収問屋を回ると、出所であろう2か所の家の情報がわかりました。さらに調査を進めていくにつれ、次々と意外な事実が判明。慶太郎の素性を知るに至り塩野未亡人を気遣う「私」でしたが…。

件の本は実際に存在するもので、小生も一冊だけですが所有しています。もちろん古書として入手しました。「歐洲殊に露西亜における東洋研究史」(ワシリー・ウラヂミロウィチ・バルトリド 著・外務省調査部訳・1939年初版・生活社刊)というのが実際に記載されている書名。昭和16年時点の定価は5円60銭とあります。バルトリド[15]Васи́лий Влади́мирович Барто́льд/1869-1930は、サンクトペテルブルク大学で教授を務めた帝政ロシアおよび初期ソ連時代の東洋学の権威です。イスラム教にも精通していて、中央アジアを中心としたテュルク系諸民族の研究に力を注いだことが知られています。本書は2編に分かれ、第1編ではヘロドトス[16]古代ギリシャの歴史家「歴史の父」からイブン・ハルドゥーン[17]14世紀チュニジアのイスラム歴史学者、さらにはオーギュスト・コント[18]19世紀フランスの実証主義哲学者で社会学者、加えてショーペンハウワー[19]19世紀ドイツの哲学者・のちのドイツ哲学、文学に多大な影響を与えたの引用まで持ち出して学問としての「歴史」の成り立ちを説明。当時ヨーロッパでほぼ手つかずだった東洋史を、古代から概説的に述べています。第2編はロシアでの東洋研究を中央アジアを主体に解説。

ここでいう中央アジアは、かつてのシルクロードである西トルキスタンのこと。この時点でソ連の一部であった、ウズベク、キルギス、タジク、トルクメンの各共和国の辺りです。興味深かったのは日本に関しての記述。第8章ではオランダ商人やイエズス会宣教師の活動を紹介し、ケムペル(ケンプファー[20]Engelbert Kämpfer・ドイツの博物学者)、トゥンベルグ(トゥンベリ[21]Carl Peter Thunberg ・スウェーデンの植物学者・リンネの弟子)、シーボルト[22]von Siebold・ドイツの博物学者のいわゆる出島三学者がヨーロッパへ日本の事情を伝えたことにも言及しています。「オランダ貿易の中心地として、1611年には平戸の島(九州の西)に商館が建てられた」との記述がありますが、実際にはオランダ商館が出来たのは1609年です[23]その後取り壊されて1641年に出島移転。また、第16章では19世紀のロシア側から見た日本との関わりが書かれています。

そんなに年月が経っていないのに、かつて読んだ本を「もう一度読もう」という意識ではなく、読んだことに気づかず、また買ってしまったという経験はありませんか。迂闊にも小生は、数年前からそんな経験が少なからずあります。まあ多読の方なので月々購入する書籍はだいたい10冊ほど、多い時は30冊ぐらい。でも書店で手にする新刊といえばそのうちの数冊で、多くはネットか神田の古書店で入手します。好きな作家の本はついついあまり考えずに買ってしまうのですが、読み始めてみると頭の中に広がる光景に既視感が。書架を確認したらまったく同じものがすでにあったという感じです。年齢のせいにはしたくないところではあるのですが…。

●一九五二年日航機「撃墜」事件(1992年)

松本清張が亡くなる直前、最後に書き上げた長編小説です。20年ほど前に書いていた作品を大幅に改稿したもの。扱っているのは「もく星号」事件。清張は同じ題材で過去に「日本の黒い霧(『もく星』号遭難事件、征服者とダイヤモンド)」(1960年)と「風の息」(1974年)というふたつの小説を世に出しています。前者はノンフィクションで後者はフィクション。本作は後者の続編とも呼ぶべき内容です。刊行当時、日本航空の関連会社で働いていた小生にとっては、謀略論を予想させる「撃墜」の文字が衝撃的でした。

一般に「もく星号墜落事故」として知られるのは、1952年4月9日に発生した日本航空の東京(羽田)発大阪(伊丹)経由福岡(板付)行きの、301便マーチン202型双発プロペラ機が伊豆大島の三原山に墜落した事故のこと。機体は大破し、乗客33名と乗員4名の全員が亡くなりました。日本航空株式会社は前年の1951年8月1日に設立。10月25日にこのもく星号で定期旅客便の営業運航を開始します。しかし、連合国軍占領下のこの頃[24]日本の主権回復は事故後の1952年4月28日は機材、乗員ともに運航委託契約をしているノースウエスト航空(NW)[25]2010年にデルタ航空との合併によりブランド消滅からの借り上げでした。日本航空として自主運航を始めたのはもく星号事故の後です。

航空機は、単発の小型機であっても有視界飛行ができない状況であれば計器飛行です。管制の指示に従いながら、VOR(VHF omnidirectional radio range・超短波全方向式無線標識)を頼りに航行します。離陸したらまず最初の目標となるVOR地点の周波数にセットし、そこを通過したら次の目標へという方法。悪天候の中羽田を飛び立った301便は館山VORから大島VORへ向かったところで消息を絶ちました。大がかりな遭難機捜索が開始されると、「浜名湖西南16キロの海上で機体発見…」「全員救助」といった情報が入りますが、誤報とわかります。同機は、事故翌日に大島三原山の噴火口近くで原形をとどめないほどの悲惨な状態で発見されたのです。GHQ[26]連合国軍最高司令官総司令部の統制下にあり、FDR(フライトデータレコーダー)とCVR(コクピットヴォイスレコーダー)の航空機搭載がまだない時代のこと、事故原因の究明は困難を極めました。いくつかの要因が考えられたものの、「航空事故調査会」は機長の過失が主因であると結論。ここまでは新聞や雑誌などで報道された内容に従って書かれています。

事故の11年後の1963年。ここからはフィクションです。食品製造会社で宣伝雑誌の編集長を務める下坂孝一は、たまたま手に取った航空事故の資料に興味を抱きます。彼はR新聞社で嘱託を続ける60代の岸井善太郎の助けを借りながら、遭難機のただひとりの女性乗客で宝石デザイナーだった烏丸小路(からすまこうじ)万里子と、彼女が扱っていたダイヤモンドを探る調査を開始しました。烏丸小路万里子の名前は清張の創作です。そのモデルとなった実際の唯一の女性被害者は、小原院陽子という人でした。これについては「日本の黒い霧」の中で言及されています。また、「風の息」では相善八重子なる名前で登場していて、そこでは追及をあきらめた、ダイヤモンドに関わる謎を本作が引き継いだような形式です。清張は小原院陽子について丹念に調べたうえで、独自の推論を展開したのでしょう。

清張が事故後時を経てから「風の息」と本作を執筆するに至ったのには、1971年に全日空機と自衛隊訓練機が空中衝突した「雫石事故」の発生という、ひとつのきっかけがあったからだそうです[27]松本清張全集48「風の息」着想ばなしによる。この事故は自衛隊機が訓練域をはずれて旅客機のジェットルートに侵入したことが第1の原因とされ、そこから全日空機が仮想敵機とされたのではとの疑いが持たれました。もく星号事故当時にも米軍機の編隊が周辺を飛行中だったという情報があり、飛躍して「撃墜」に辿り着いたのだと思われます。

物語の最後に添えられているのが、画家の浅木佐津子として本作に描かれている、舞台美術家の朝倉摂による文章。彼女は、新聞や雑誌に連載された数多くの清張作品で挿し絵を担当してきました。短いながらも、清張の熱心な取材姿勢をうかがい知ることができます。

※1967年から1968年にかけて週刊読売に連載されていた「ミステリーの系譜」の中に「二人の真犯人」なる短編があります。これは小説というわけではなく、実際に発生した事件の顛末を克明に描いたノンフィクションのため、今回は取り扱っていません。同様に「二・二六事件」も含みませんのでご容赦のほどを。

References

| ↑1 | 家康の側室で忠輝の母 |

|---|---|

| ↑2 | 竹の節がひとつしかない縦笛 |

| ↑3 | 領土没収 |

| ↑4 | 流刑 |

| ↑5 | 五郎八姫の院号 |

| ↑6 | 小田原に参戦しなかった主に奥羽の武将を改易(領土没収)するなどの処罰 |

| ↑7 | 側近よりも近くで身の回りの世話をする役 |

| ↑8 | 重税を課されたことで将軍家綱に窮状を直訴し処刑されたとする伝承 |

| ↑9 | 江戸時代の随筆「翁草」を元にして執筆。家光治世の正保(しょうほう)4年(1647年)の出来事としている |

| ↑10 | 官公庁に雇われた事務職員 |

| ↑11 | 「黒の様式」第5話 |

| ↑12 | 5-7-5の長句と7-5の短句を交互に重ねていく |

| ↑13 | 高い周波数を遮断して低い周波数の音だけ通す |

| ↑14 | 1981年公開・監督は篠田正浩で主演は岩下志麻、金田一耕助役は鹿賀丈史 |

| ↑15 | Васи́лий Влади́мирович Барто́льд/1869-1930 |

| ↑16 | 古代ギリシャの歴史家「歴史の父」 |

| ↑17 | 14世紀チュニジアのイスラム歴史学者 |

| ↑18 | 19世紀フランスの実証主義哲学者で社会学者 |

| ↑19 | 19世紀ドイツの哲学者・のちのドイツ哲学、文学に多大な影響を与えた |

| ↑20 | Engelbert Kämpfer・ドイツの博物学者 |

| ↑21 | Carl Peter Thunberg ・スウェーデンの植物学者・リンネの弟子 |

| ↑22 | von Siebold・ドイツの博物学者 |

| ↑23 | その後取り壊されて1641年に出島移転 |

| ↑24 | 日本の主権回復は事故後の1952年4月28日 |

| ↑25 | 2010年にデルタ航空との合併によりブランド消滅 |

| ↑26 | 連合国軍最高司令官総司令部 |

| ↑27 | 松本清張全集48「風の息」着想ばなしによる |

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3caa.96c52ad9.217b3cab.91edc13a/?me_id=1278256&item_id=11578677&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F1925%2F2000000141925.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3caa.96c52ad9.217b3cab.91edc13a/?me_id=1278256&item_id=16373780&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F8702%2F2000000228702.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3caa.96c52ad9.217b3cab.91edc13a/?me_id=1278256&item_id=21460203&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F9325%2F2000011639325.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3caa.96c52ad9.217b3cab.91edc13a/?me_id=1278256&item_id=24300697&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F7150%2F2000016797150.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3caa.96c52ad9.217b3cab.91edc13a/?me_id=1278256&item_id=17663424&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F5540%2F2000006695540.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3caa.96c52ad9.217b3cab.91edc13a/?me_id=1278256&item_id=12992709&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F5848%2F2000001555848.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)