松本清張の著作の中には女を主人公にした作品が多々あります。タイトルに「女」が含まれる小説を集めて手前勝手にご紹介する第二弾です。( )内は最初の雑誌掲載年または単行本刊行年。

▼女に憑かれた男(1956年)

「小説春秋」に掲載されました。この雑誌は桃園書房という出版社が出していたもので、文藝春秋とは関係がありません。単行本としては、清張没後30年記念と題して出版された「任務 松本清張未刊行短篇集」(中央公論社・2022年)に収録されています。

このお話は全編が調書のかたちです。検察や警察の尋問に対して、年上の女の魔性に取りつかれてしまった藤川晃一が供述する3件の事件を扱っています。

大学生の晃一は、友人の紹介でその姉である安岡好子と夫が住む家に下宿することになりました。33歳の好子は晃一に興味があるらしくしきりに世話をやきます。やがて晃一は人妻の誘惑に陥り、夫の目を盗んで愛人関係に。何度もそんな関係を断とうとする晃一を、好子は感情的に取り乱しては決して許さず、とうとう心中を持ち掛けられます。実行するために湯河原の温泉旅館へ赴いたふたり。しかし、生き残ってしまった晃一が迎える運命とは。

▼京から来た女(1957年)

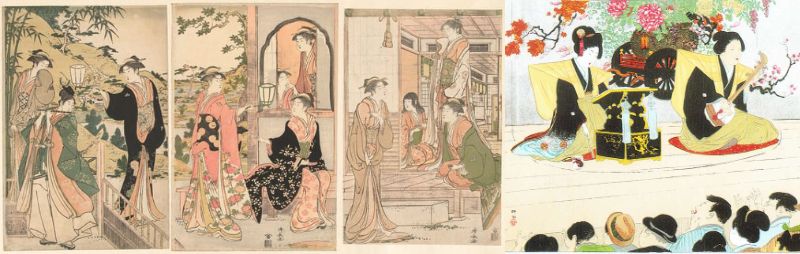

月刊誌「新婦人」に連載された12編の「大奥婦女記」のうち第3話。

「大奥婦女記」は、家光と春日局の時代から家慶と水野忠邦の天保の改革に至るまでの、200年以上にわたる期間の大奥を舞台とした物語です。

大奥という言葉が一般に使われるようになったのは、徳川家第4代将軍家綱の頃(在任:1651ー1680)だといわれています。家綱の正室である御台所(みだいどころ)は皇族の顕子女王(あきこじょおう)[1]女王は女性皇族の称号のひとつ。顕子は初めての宮家からの正室です。輿入れの際に京から同道した飛鳥井や姉小路は、御台所付上臈御年寄(みだいどろつきじょうろうおとしより)[2]多くは公家出身で大奥最高位として大奥に入ります。顕子が若くして亡くなったあとは、大奥で実権を握っていた御年寄[3]旗本の娘で大奥を取り仕切るの矢島局と対立していたそうです。それでも、大老の酒井忠清、老中の堀田正俊[4]堀田正盛の三男・春日局の養子らとともに、嫡男のなかった家綱の世継ぎ選びに関わったのだとか。

物語の途中で、将軍の1日の行動や大奥の序列と人員配置、春日局の縁談介入に伴う城内刃傷沙汰などが盛り込まれていて面白いです。

ちなみに、第5代将軍綱吉に重用され大老となった堀田正俊も、貞享(じょうきょう)元年(1684年)に、稲葉正休(まさやす)によって城内で刺されて、その後死亡しました。正休もその場で斬り殺されたため理由ははっきりしません。一説では正俊が生類憐みの令に反対したための暗殺だったともいわれます。ついでですが、堀田正俊は春日局の養子で、稲葉正休の祖父正成は春日局の元夫です。

▼女と僧正と犬(1957年)

「大奥婦女記」の第6話です。

生類憐れみの令発布に関わる物語。綱吉の母は、第3代将軍家光の側室であった桂昌院(けいしょういん)です。桂昌院に関しては、「柳営婦女伝系」や「玉輿記(ぎょくよき)」の記述[5]いずれも将軍家に関わった多くの女性について書かれているが、後世の編纂のため真偽のほどは怪しいからわかるのは、元は玉という名で、春日局の許では秋野と名乗り指導を受けたこと、家光の御側に召されて正保3年に徳松を産んだこと、徳松が将軍綱吉になった後に従一位[6]春日局は従二位を叙されたことなど。低い身分でありながら側室にまでなり、将軍の生母で、なにより名が玉だったことから、一般に「玉の輿」の語源だともいわれています。でも「玉の輿」とは、玉(ぎょく)[7]宝石で飾られたような立派な乗り物のことなので、玉の名とは無関係。彼女は家光亡き後、筑波山知足院中禅寺に入り名を桂昌院としました。(お玉が桂昌院になるまでの物語は本書の第4話「予言僧」に)綱吉将軍相続に伴い江戸城三の丸へ。仏教に帰依しました。

中禅寺は、家康の時代から江戸城の鬼門の守護を担うとして発展します。その江戸別院は紺屋町にありましたが、綱吉はそれを湯島へ移転し、隆光(りゅうこう)を住職に命じました。綱吉と桂昌院の寵愛を受けた隆光は、元禄元年(1688年)、神田橋外へ移り整備され護持院と改称した寺の開山となり、やがて大僧正に上り詰めたのです。このお話は、隆光の進言によって生類憐みの令が発令に至ったとして、その後に巻き起こった江戸府内の混乱を描いています。生類憐みの令というのは、立て続けに出された極端な動物愛護令の総称。実際には隆光が江戸へ入る以前の、貞享2年(1685年)から始まったとされます。

護持院は吉宗治世下の享保2年(1717年)に大火で焼失。再建されずに広大な跡地は火除地となり護持院ヶ原と呼ばれました。現在の神田錦町から一ツ橋辺り、明治時代に開成学校[8]東京大学の母体のひとつ、東京外国語学校[9]現東京外国語大学、学習院などの学校が建てられた場所です。森鴎外の「護持院原の敵討」の舞台でもあります。これは、天保4年(1833年)に姫路藩主酒井忠実の上屋敷で大金(おおかね)奉行[10]金庫番だった山本三右衛門が亀蔵なる男に斬られて亡くなったことから、その男を見つけ出して敵討ちを果たすまでの話。でも主体は、亀蔵を見つけるために出立した三右衛門の弟と息子と下手人の顔を知る男が、手がかりもほとんどないまま全国を旅して捜し歩くという旅行記です。

▼元禄女合戦(1957年)

「大奥婦女記」の第7話です。

綱吉の正室である鷹司(たかつかさ)信子(祖父信尚の妹は家光の正室だった鷹司孝子・鷹司家は五摂家のひとつ)と側室のお伝の方、対立する派閥の争いを描いています。信子は子宝に恵まれず、対してお伝の方は側室の中でもただひとり、鶴姫と徳松という綱吉の子を産みました。徳松は数え5歳で夭折。綱吉は鶴姫を溺愛し、のちに紀州藩主となる徳川綱教(つなのり)に嫁がせた後も城内本丸に置いていたとか。そして忌み名(本名)を気軽に口にしたり使ったりさせないように「鶴字法度」なる御触れを出します。鶴を名乗ったり、鶴紋を使用することを禁じるもの。これによって多くの人名、地名、屋号、家紋などが変更を余儀なくされたそうです。

さて大奥では桂昌院と、同様に身分の低い出自[11]父は黒鍬者と呼ばれる下級武士だったといわれるのお伝が幅を利かせています。それを快く思わない信子と御台所付女中の万里小路(までのこうじ)は、なんとか綱吉を引き寄せて勢力を保ちたいと考え、鷹司家を通じて才色兼備の右衛門佐(うえもんのすけ)を呼び寄せました。するとその博識によって、見事綱吉の寵愛を受けることに成功。彼女は上臈御年寄となって大奥を取り仕切ることになるのです。

右衛門佐は一時期「常磐井」を名乗ります。この常磐井や、万里小路、上述の飛鳥井、姉小路などはその後も上臈御年寄の名前として代々受け継がれたていきました。

▼黒い血の女(1959年)

「オール讀物」に掲載された短編。「突風」(中央公論社刊)に収録されています。

昭和5年、和歌山県中部の海辺に位置する椒(はじかみ)村(現在は有田市の一部)周辺のいくつかの警察署や検事局宛てに2年前の殺人を告発する投書が届きます。続けてそれを取り消す内容の投書も。被害者とされたのは梅本吉次郎。5年前に西野ツマの婿養子となりましたが、多額の借金をつくって2年前に出奔したそうです。警察が調べると、投書の主はツマの姉の淵上リウと親しい宮杉仙太郎ではないかと思われます。すると、実はツマにはそれ以前に同棲していた久保田保一も4年前に突然失踪していることがわかりました。仙太郎は取り調べに対してすべてを自供。リウの恐ろしい計画殺人が明らかになっていくのでした。

ここで言う黒い血とは、極悪非道な人物のたとえです。しかし、英語でBlack bloodというと少々意味が違います。これは黒人の血のこと。アメリカでは今も人種差別によると見られる事件が絶えず、度々ニュースを目にすることがありますね。アメリカにはOne drop ruleワン・ドロップ・ルールなる考え方があり、20世紀初頭にはいくつかの州で法制化され、白人至上主義を助長してきました。これは”One drop of black blood”「黒人の血を一滴」でも持つ、つまりその人の祖先にひとりでもアフリカ系がいれば、その人自身を黒人(有色人種)とみなすという極端な思想。これと併せてアメリカには”passing”「パッシング」という言葉もあります。ここでのパスは合格する、通り抜けるという意味。つまり、黒人の血を引いていながら見た目は白人で通るような人が、素性を隠し白人として認識されようとすることです。これをテーマとして扱った文学作品は数多く、白人の母と黒人の父を持つNella Larsenネッラ・ラーセンが著したのがそのものズバリの”Passing”(1929年発行)です。パッシングして白人社会で生きようとする、黒人環境に留まることを選択するというふたりのハーフの娘たちの物語で、2021年に映画化されました。また、Fannie Hurstファニー・ハーストの”Imitation of Life”(1933年発行)は、黒人の血を受け継ぎながら白人の容姿である娘ピオラの葛藤を描いています。この作品は2度映画化されました。最初は1935年日本公開の邦題「模倣の人生」。主演は、この映画と同年制作の「或る夜の出来事」でアカデミー賞主演女優賞を獲得したクローデット・コルベールでした。もうひとつは1959年日本公開の邦題「悲しみは空の彼方へ」です。主演はスキャンダル女優として知られたラナ・ターナー。サザンオールスターズの「悲しみはブギの彼方へ」はこの映画タイトルから拝借したそうです。

現在のアメリカでは、すでにこんな差別的法律は存在しませんが、まだこのような視点を持っている人たちが少なからずいるように思います。

▼絵はがきの少女(1959年)

「サンデー毎日特別号」に掲載された短編。「憎悪の依頼」に収録されています。

小田亮介は、少年時代に絵はがきが好きで溜め込んでいたのですが、年とともに散逸してしまいました。けれども大好きだった1枚だけは手許に残しています。それは富士山を背景にした、山梨県K村という農村の写真です。小田が気になっているのは手前に写る7、8歳の少女。いずれこの村を訪ねて少女に会いたいと考えていました。大学を出て新聞社に勤務し3年目となった小田に、山梨と長野へ出張する機会がやって来ました。甲府近郊での仕事の合間にK村へ行くと、彼女を知る老婆の話から、名前は岡村えみ子といい、14、5年前に茅野へ嫁いだことがわかります。次に向かった長野の諏訪では、地元の通信員から情報を収集。すでに別の土地へ移ったようです。その後も彼女の行方を探し求めた小田。えみ子の最終的な流転の地に辿り着けるのでしょうか。果たして少女の面影は。

▼女義太夫(1964年)

「オール讀物」に掲載された6編で構成される「彩色江戸切絵図」の最終話。

三味線の伴奏に合わせて太夫が語る伝統芸能の浄瑠璃。その一派が義太夫節です。17世紀に大阪で竹本義太夫が生み出したとされ、江戸でも人気を博して、19世紀初頭の文化、文政時代には女義太夫あるいは娘義太夫と呼ばれる女性による義太夫節が大流行。しかし、天保の改革(1841~43年)の綱紀粛正に伴って禁止され一旦は廃れました。老中首座に返り咲いていた水野忠邦を追い落としてその地位に就いた阿部正弘[12]幕政改革を主導し開国を推し進めたの時代になると復活。これはそんな幕末前夜の1845年(弘化2年)に起きたとするお話です。

竹本巴之助(ともえのすけ)は今人気の太夫(語り手)で本名は冬といいます。彼女には畳問屋の息子で与吉という恋人がいますが、旗本の用人[13]財務から庶務まで幅広く指揮する、会社で言えば総務部長的存在で50代半ばの小浪六右衛門に囲われている身です。それを知っている与吉は何度も早く別れろと言います。しかし、売れない芸人だった頃から面倒を見てもらってきた六右衛門に別れ話を切り出すことができません。そのうち与吉が、巴之助のライバル的存在の秀勇といい仲になったという噂が。六右衛門と与吉、さらにはしつこく言い寄る贔屓の米問屋重兵衛との間で揺れ動く巴之助は、心乱れて苦悶するのでした。

楽器の演奏につれて語る芸能は古くから存在します。盲目の僧が経を唱えたり物語を語る琵琶法師や、やはり盲目で三味線の弾き語りをする瞽女(ごぜ)などは、ヨーロッパの吟遊詩人と比較されることもあります。そこから発展して、舞台で披露するようになっていったのが浄瑠璃です。起源は牛若丸と浄瑠璃姫の恋物語「十二段草子(じゅうにだんぞうし)」にあるとされます。

▼女囚(1964年)

「新潮」に掲載時には「尊属」というタイトルでしたが、単行本「岸田劉生晩景」(新潮社)に収録される際に改題されました。現在は別の短編集「憎悪の依頼」(新潮社)に所収。

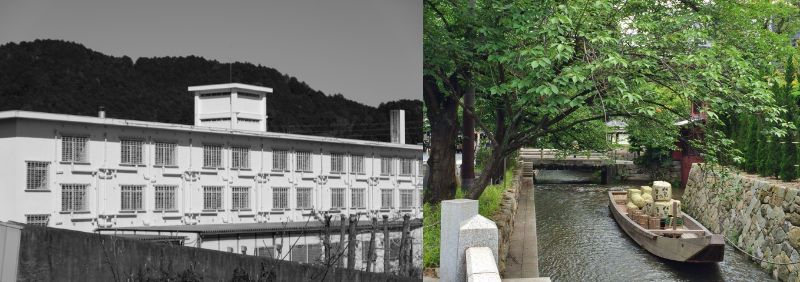

法務事務官である馬場英吉は、ある女囚(女子)刑務所の所長になりました。各作業班の巡回をしていると、ある女囚から話がしたいと言われます。快く受け入れた馬場は、その女囚の裁判記録を読み、管理部長から聞き取りをしました。彼女の名前は筒井ハツ。実の父親を殺した尊属殺人の罪で懲役15年の実刑を受け、すでに10年服役しています。彼女は、仕事もろくにせず母や自分から巻き上げた金で酒を飲み博打を打つ父が、母に暴力を振るうのを止めようとして殺してしまったのだとか。世間では彼女に同情的な声が多く、結婚を申し込んだ男もいたそうです。馬場の元へやって来たハツは、父は死んで当然の男で、自分が殺したことで母もふたりの妹も救われたのだから罪の意識はまったくないと言います。近頃よく面会に来る妹たちが、日増しに豊かな暮らしなっている様子を見て喜んでいるようです。ハツの将来の幸せを望むようになった馬場は、彼女の妹たちと会ってみたいと思い、次の面会の日に所長室へ呼び寄せました。しかし、彼女たちが口にした言葉は、想像とは違うかなり以外なものだったのです。

作中で馬場がハツと話をして森鴎外の「高瀬舟」を思い浮かべる場面があります。主に河川で物資を運ぶ目的で、江戸時代以降に日本各地で用いられたのが高瀬舟。その水運のために京都から伏見まで南北に開削されたのが高瀬川です。江戸時代には、島流しとなる罪人がこの船に乗せられて下りました。

物語は、護送を任された羽田庄兵衛が、弟殺しの罪で刑に服する喜助の境遇を聞くにつけ、自身の暮らしに照らして喜助の頭から毫光(ごうこう)が差す[14]神々しく見えると言う意味ように思え、果たして彼を罪人としていいのかを自問するというもの。現代社会にも通じるような、考えさせられる一編です。

清張作品で初出時は「女囚抄」、表題作として単行本化された際に「悪魔にもとめる女」、さらに「距離の女囚」へとタイトルが変遷した作品は⇒こちら

「別冊 黒い画集」の第3話「獄衣のない女囚」は⇒こちら

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3caa.96c52ad9.217b3cab.91edc13a/?me_id=1278256&item_id=15124068&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F9749%2F2000003839749.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3bae.83238834.217b3baf.07b3dcac/?me_id=1213310&item_id=10096143&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0797%2F9784122000797.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3bae.83238834.217b3baf.07b3dcac/?me_id=1213310&item_id=10038055&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1011%2F10110951.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3caa.96c52ad9.217b3cab.91edc13a/?me_id=1278256&item_id=15566452&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F6620%2F2000004266620.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)