第二次世界大戦の敗戦によって連合国4か国の占領下に置かれたドイツでは、アメリカ、イギリス、フランスの資本主義国と社会主義のソビエト連邦による対立が深まり、東西ドイツ分断国家が誕生しました。ソ連の占領地域で1949年10月7日に建国したのが通称東ドイツ、ドイツ民主共和国です。ドイツ語名Deutsche Demokratische Republikの頭文字から略称としてDDR(デーデーエル)と呼ばれ、ベルリンの壁崩壊後のドイツ再統一に至る1990年10月2日までほぼ41年の間存在していました。

冷戦時代には社会主義、共産主義の国へ行くと、一種独特の緊張感を覚えたものです。モスクワやレニングラードなどのソ連の主要都市はもちろん、DDRの中でも東ベルリンは、すぐ隣に西ベルリンがあるからかもしれませんけどよりピリピリした感覚だった気がします。資本主義、自由主義の国々への敵愾心も強く、人や物の往来には厳しい規制があって、旅行する際には出入国審査や税関検査は念入りに行われていました。空港は当然ですし、道路や鉄道の国境でも、自由に動くことはできずにじっと順番を待たされ、厳格な取り調べを受けた記憶があります。DDRを出る列車では、乗客はコンパートメントから廊下に出され、国境警備隊が中を隈なくチェック。座席を取りはずして隠れている人物がいないか、密輸される物品がないかを調べる徹底ぶりです。

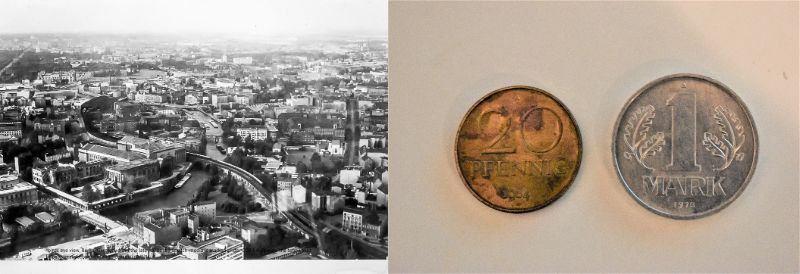

DDRではほぼすべての事業が国営化され、旅行に関連するものでは、鉄道はDeutsche Reichsbahnドイチェ・ライヒスバーン、航空会社はInterflugインターフラグ、ホテルはInterhotelsインターホテルズと決まっていました。通貨は西ドイツのマルクとは違う東ドイツ国内だけで流通するDDRマルクです。一般の商店には商品が少なく、しかも服でも靴でもバッグでもお菓子でも、どの店も同じものしか売っていません。外国人観光客用にIntershopインターショップという外貨専門店[1]日本円を含む西側通貨のみ使用可能があり、そこでは酒、たばこ、化粧品、宝石類、衣料品などあらゆるものが販売されていました。これは外貨獲得の手段として有効で、のちにDDR市民でもフォーラムチェックという外貨兌換券の使用限定での購入が許可されます。

DDRを旅しようと思ったら、ほかの多くの東側諸国と同じように入国するためのビザの取得が必須。赤坂にあったドイツ民主共和国大使館で申請が可能でした。ただし、ビザを入手するにはDDR滞在中の宿泊、交通などの現地手配を国営旅行社ライゼビューローREISEBÜRO der Deutschen Demokratischen Republikによる事前手配にしなければなりません。支払い済みの手配内容を証明するバウチャーを発行してもらうためにはそれなりの時間がかかり、旅行の数ヶ月前から準備する必要がありました。

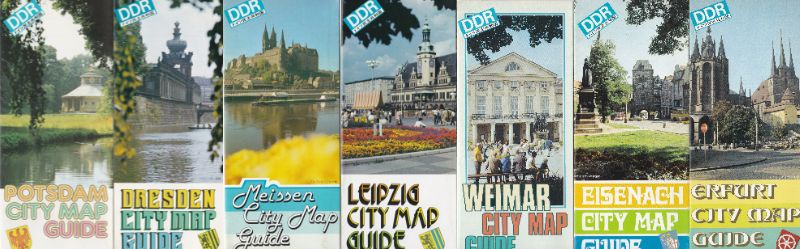

DDRにはそんな面倒なことをしてでも行きたい素敵な都市や魅力的な観光スポットが豊富です。特にベルリンより南および南西の地域には一度は訪れたい場所が目白押しというところ。ベルリンのすぐお隣にあるのがポツダムPotsdamです。ポツダム宣言が行われたツェツィリエンホフ宮殿Schloss Cecilienhofや華麗なロココ様式のサンスーシ宮殿Schloss Sanssouciがあります。そこから南へ車で2時間ほど走ると磁器工房で知られるマイセンMeißen、エルベ川を少し遡るとバロックの古都ドレスデンDresdenです。ベルリンに次いで見どころがふんだんにある町と言っていいでしょう。ここからはチェコとの国境までわずか40㎞程度しかありません。逆に西方向へ100㎞ちょっと進んだところにあるのがライプツィヒLeipzig。ヨハン・セバスティアン・バッハが音楽監督を務めた聖トーマス教会は必見です。さらに西へ向かうと、カールツァイスで有名なイェナJena、ゲーテゆかりのヴァイマールWeimar、テューリンゲンの中心都市エアフルトErfurt、ヴァルトブルク城で名高いアイゼナハEisenachといった町が続きます。ここまで来ると西ドイツとの国境の町ヴァルタWarthaまでは約10㎞というところです。

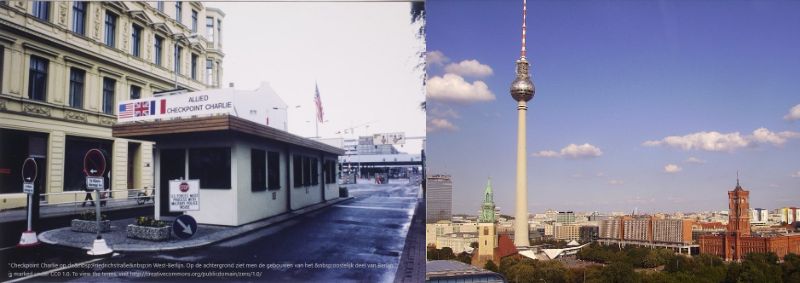

さて、首都ベルリンへ戻りましょう。第二次世界大戦前のベルリンは人口400万人以上を抱える大都市でした。戦勝国による分割統治によって町は東西に分断されましたが、赤い市庁舎や世界遺産として有名な博物館島Museumsinsel、ベルリン大聖堂、目抜き通りウンター・デン・リンデンなどを含むベルリンの主要部分、それに森鴎外記念館も東側になったのです。ソ連によるベルリン封鎖から大空輸を経ての封鎖解除後には、東西二国の建国となったものの、ベルリンでの東西の行き来は自由でした。しかし、東から西への人口流出を食い止めるためとして、1961年8月13日に突如ベルリンの壁が建設され、西ベルリンが完全に包囲されてしまいます。それによってすべての道路と鉄道は境界線で封鎖され、国境検問所の設置された場所しか通ることができなくなりました。中でも知名度の高いのが、冷戦の象徴的な場所として小説や映画の舞台にも度々登場してきたチェックポイント・チャーリーです。そこも今では誰もが訪れる観光名所のひとつとなっています。

もともとベルリンには公共交通機関として路面電車、バス、それに高速近郊鉄道Sバーンと地下鉄Uバーンがありました。それが東西分断によって路線の変更を余儀なくされます。SバーンとUバーンは東西それそれの区間で運行することになりました。ただし、中には西側から一部東側を通りまた西へ戻るような路線もできてしまったので、そのような路線の東側にある駅は、国境検問所が設けられたFriedrichstraßeフリードリッヒシュトラッセ駅以外すべてが通過駅となり、停車も乗降も不可能とされたのです。駅への出入り口は封鎖されていましたが、駅を通る際に車内からは国境警備隊の姿が見られました。

博物館島には、ペルガモン博物館Pergamonmuseum、旧博物館Altes Museum、国立美術館Nationalgalerie、ボーデ美術館Bodemuseumの四つの博物館[2]現在は新博物館Neues Museumが加わって5つがあり、全部を観て回るには1日ではとても足りません。どれかひとつといえばペルガモンで間違えないでしょう。19世紀の帝国主義時代に、米英とアジア進出を競っていたドイツが、各地で発掘した遺跡をベルリンまで持ち帰って再現した博物館です。博物館の名前になっているペルガモン遺跡[3]現在のトルコのエーゲ海地域にあるベルガマBergamaのゼウス大祭壇はその大きさに圧倒されます。さらにそれ以上に素晴らしいのがイシュタール門です。紀元前6世紀に、新バビロニアのネブカドネザル2世が建設したとされるバビロンの城門のひとつで、青を基調としたタイルで装飾された門と参道は美しくもあり神秘的でもあります。しかしながら、バビロンの遺跡にはこの門のレプリカしかないというのは何とも言えない寂しさを禁じえませんね。

東ドイツを語るうえで忘れてならないのがトラバントTrabantです。国産の小型乗用車で1991年まで製造され、Trabiの愛称で親しまれていました。50年代の開発当初はよかったものの、技術と物資の不足から性能的にはレベルアップできず、東西ドイツ統一後には消えていったのです。金属が調達しにくくなると、ボディはFRP(繊維強化プラスチック)製になりましたが、東ドイツではよく「紙でできた車」と自虐的な表現を耳にした覚えがあります。